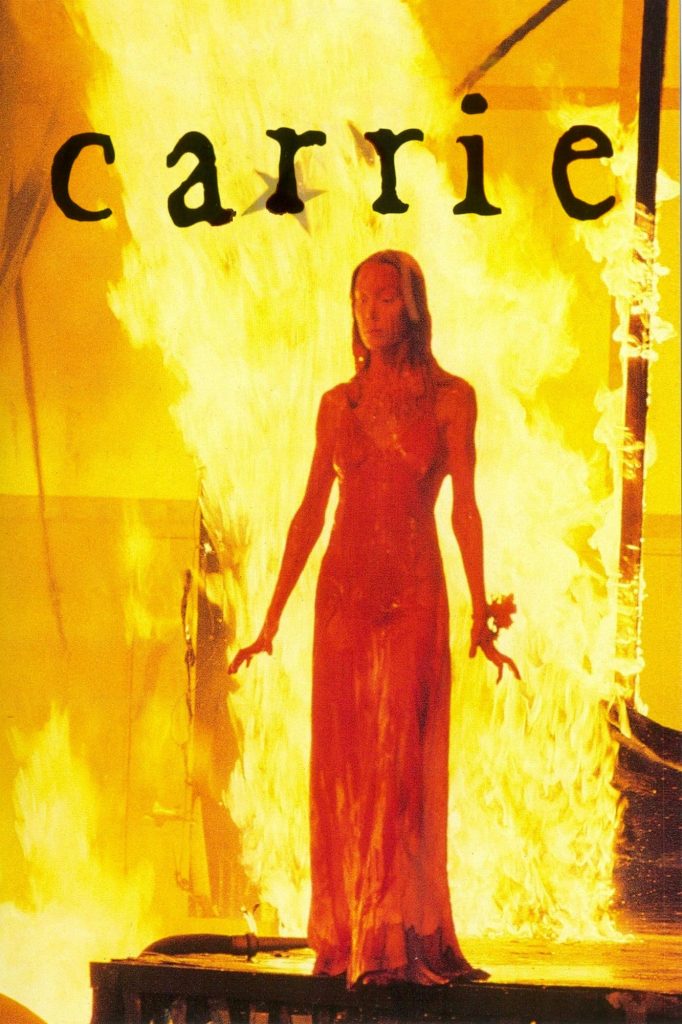

“CARRIE: A ESTRANHA” (1976) – O sentido da adaptação

Há discussões sobre o que torna uma adaptação boa ou não: precisa ser fidedigna ao extremo ao material original? Precisa captar a essência e levá-la para outra mídia? Ou as produções são absolutamente autônomas, apesar de partirem de uma premissa semelhante? Tais versões são evocadas quando estamos diante de CARRIE: A ESTRANHA, terror dirigido por Brian de Palma e adaptado do livro de Stephen King. Um autor que, diga-se de passagem, eleva o debate a um tom mais acalorado, mas é incapaz de privar o cineasta de dar seu posicionamento à questão.

Nas duas obras, o conteúdo é o mesmo: a adolescente Carrie White enfrenta insultos dos colegas de escola e abusos da mãe fanática religiosa em casa; após estranhos acontecimentos, a jovem suspeita que tem poderes paranormais, que acabam se revelando de forma sombria e violenta no baile de formatura. Entretanto, as narrativas se diferenciam e seguem seus próprios rumos para contar a história e expressar os estilos dos realizadores.

O primeiro trabalho de Stephen King segue uma estrutura particular contendo trechos de notícias, de livros ficcionais inspirados na personagem e testemunhos de pessoas que vivenciaram os fatos trágicos. Por sua vez, a versão de Brian de Palma, com o roteiro de Lawrence D. Cohen, estabelece uma narrativa mais convencional, que se inicia no status quo problemático da vida da protagonista, que parece passar por uma reviravolta positiva quando é convidada para a festa por Tommy Ross e se conclui na irrupção completa e fúnebre dos poderes da adolescente. As mudanças na abordagem da trama e no seu ponto de vista (o filme avança prioritariamente pela perspectiva de Carrie) não são limitadoras, pois permitem aprofundar os temas já presentes no livro e propõem o estilo do cineasta em sintonia com uma diegese fantástica apoiada em embates mundanos.

Em termos dramatúrgicos, a produção explora as diferentes repressões que recaem sobre Carrie. Nas primeiras sequências, o bullying na escola contra quem não se enquadra em grupos ou estereótipos e, portanto, é diferente (no jogo do vôlei e no momento icônico da menstruação no chuveiro); nas demais cenas no colégio, o sentimento de superioridade dos estudantes “populares” demonstrado para qualquer um, inclusive para os professores; e nas passagens em casa, o fanatismo religioso da mãe Margaret materializado em constantes orações purgatórias do que seria pecado (geralmente, tudo associado a tentações sexuais) e punições à própria filha (obrigá-la a rezar em um cômodo apertado). A partir do desabrochar das habilidades telecinéticas, o drama continua em progressão: possibilita entender o paranormal como um grito de resistência contra o bullying e o controle materno ou como um discurso moralista e punitivo da mulher durante o amadurecimento sexual.

Já em termos estilísticos, de Palma dirige os atores de modo característico, percebido também, por exemplo, em “Vestida para matar” e “Dublê de corpo“. As atuações não são naturalistas, mas exageradas para ressaltar as emoções dos personagens e criar um universo fílmico opaco com grande intervenção do diretor. Assim, é possível ser afetado com intensidade pelo desespero evocado por Sissy Spacek diante dos insultos, da educação cristã radical e do desconhecimento do corpo e da vida comum, bem como pela variação abrupta entre a satisfação tímida por estar no baile e a fúria incontrolável causada pela afronta no palco e pelo uso dos poderes. Da mesma maneira, o impacto vem da atuação de Piper Laurie, encarnando uma mãe instável da qual pode se esperar qualquer atitude sob o pretexto de proteger sua alma e a da filha, até a violência – a atriz consegue ser tão assustadora estampando um sorriso débil quanto praguejando advertências e ameaças bíblicas.

Além desses desempenhos, outros maneirismos do realizador estão presentes com propósitos narrativos. Em diversos momentos, utiliza grande profundidade de campo para deixar tudo em foco e não hierarquizar o que na cena tem a mesma importância – como exemplo, há a conversa entre o diretor e a professora do colégio ao fundo enquanto Carrie está em primeiro plano e o início de um vínculo entre a protagonista e Tommy. No clímax da festa, outras técnicas são utilizadas para potencializar a devastação sem que se omita a intervenção evidente do cineasta: o split screen que destaca diferentes partes do cenários e seus respectivos acontecimentos, além da iluminação vermelha nada naturalista que irrompe inesperadamente durante a tragédia no salão.

Por outro lado, as marcas de Brian de Palma não resumem apenas ao próprio estilo. Ele busca inspirações na filmografia de Alfred Hitchcock e as ressignifica tal qual um artista pós-moderno como referência e artifício gerador de outros efeitos. É o que ocorre com a trilha sonora de Pino Donaggio, que transita entre doces melodias e acordes pulsantes que remetem à criação de Bernard Herrmann de “Psicose” e compõe músicas marcantes, a exemplo de “Theme from Carrie“, semelhantes à sua referência. Ademais, o clímax segue os ensinamentos de Hitchcock sobre mistérios, ora deixando o espectador como cúmplice do plano contra Carrie ao descobrirmos antes o que aconteceria, ora estendendo a tensão ao máximo pela montagem em slow motion, pelos closes e planos-detalhe e pela duração prolongada da cena.

Respondendo à controvérsia quanto às adaptações, Brian de Palma demonstra com “Carrie: a estranha” que não deve simplesmente transpor uma obra literária para o cinema. Nem mesmo se ater a um suposto espírito sintetizador para a narrativa cinematográfica. Uma boa adaptação oferece uma visão particular sobre o material e uma perspectiva específica sobre a linguagem. No filme em questão, pode ser ressaltar a reação desesperada da personagem às repressões colocadas pela família, pela escola e pela juventude e criar um terror dentro de um estilo maneirista com referências a Hitchcock.