“RUÍDO BRANCO” – A cacofonia de Noah Baumbach

É sempre interessante quando diretores usualmente atrelados a um cinema mais intimista decidem flertar com convenções da indústria de massas. Reconhecidos por traços exclusivos de suas perspectivas artísticas, muitos são capazes de aliar a sua própria assinatura às batidas saturadas pelos mais lucrativos estúdios, oferecendo assim uma possível extra vida a gêneros muito desgastados nas telonas. Não é sempre, todavia, que esses cineastas demonstram a mesma habilidade anterior na administração de um grande amontoado de recursos e possibilidades de linguagem, caso do barulhento RUÍDO BRANCO.

Reconhecido como um dos maiores historiadores “hitleristas”, o renomado Jack Gladney leva uma vida pacata ao lado da esposa Babette e os seus quatro filhos. Crente de que o seu poder e importância se equipara a de seu ídolo póstumo, ele investe no seu próprio legado enquanto divide o seu trabalho como professor com aulas de um mestre em alemão. Tudo muda, entretanto, quando uma improvável catástrofe anuncia o fim do mundo, colocando em cheque todos os seus conhecimentos de vida.

Popularizado por suas análises da natureza humana – seja pela introspecção da protagonista de Francis Ha, por exemplo, ou pelo choque de índoles em História de um Casamento -, Noah Baumbach tem como uma de suas várias facetas a harmonização de temáticas carregadas à doses de uma leveza cômica. Ao se associar à sátira em seu novo projeto, o diretor encontra a oportunidade de fortificar essa sua última instância, aqui particularmente impulsionada pela liberdade que a atmosfera fantasiosa autoriza.

É em função dessa última que a direção se permite brincar com uma montagem multimidiática, misturando desde inserts registrados em teatros de sombras até imagens de arquivo. Para além de sugerir uma ideia de continuidade entre pressões e tendências históricas – e que alertam para condições atuais na forma como Jack se enxerga como uma nova espécie de Hitler -, é interessante como essa mistura suspende a crediblidade dos acontecimentos sendo ali narrados.

A última se configura não apenas em um campo mais imediato, transmitido pelo próprio absurdo da cadeia de eventos representada, mas tangencia uma série de reflexões a cerca da disrupção dos registros históricos – até que ponto estariam estes sujeitos a disrupções angariadas por visões simplistas e de superioridade particular.

Para além do claro contexto social, chama a atenção a maneira como o diretor se mune da fertilidade da criação imagética para traduzir essa ameaça, que se transmuta em formato indescrítivel ao simbolizar deficiências do intelecto humano. É como Baumbach zombasse de seu protagonista e das teorias por ele defendidas, condenando-o à falta de controle perante à natureza e associando esse descompasso ao comentário sobre os ruídos.

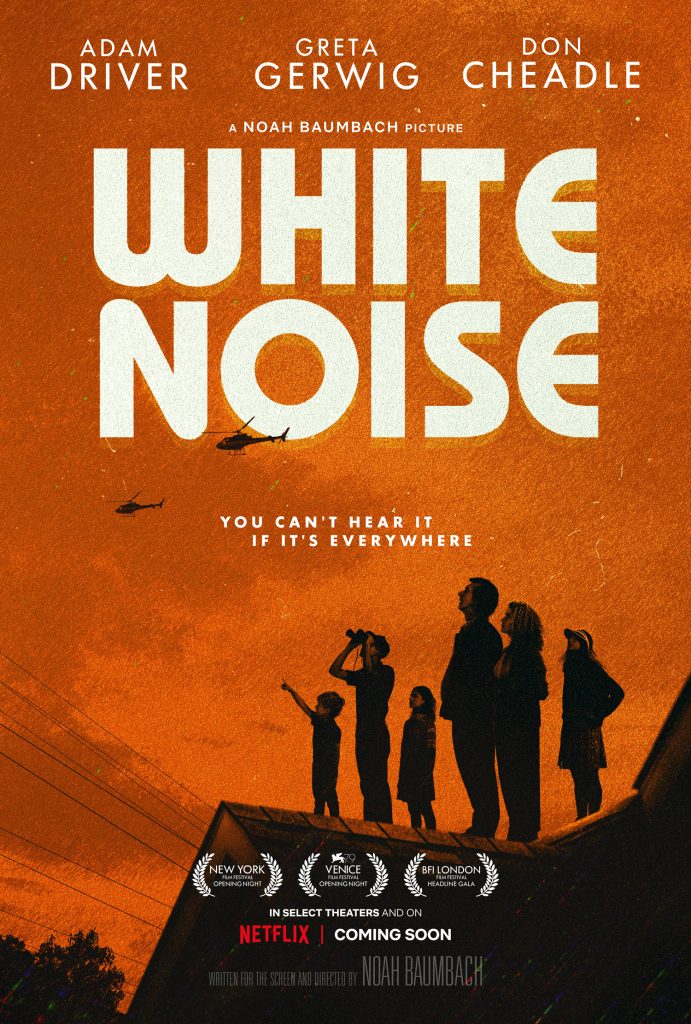

É na medida em que a obra flerta com uma larga escala de análise a respeito da comunicação humana, entretanto, que o roteiro, assinado pelo próprio diretor, passa a encontrar as suas mais inconsistências mais evidentes. Ele se torna incapaz de equilibrar a sua dimensão mais imediata, que se manifesta nos contornos do cinema de gênero, e seus traços mais profundos direcionados à dissecação da espécie humana. Tem-se assim um produto que alterna entre a exibição de alguns planos visualmente fascinantes – e que, especialmente no caso daqueles que trabalham o contraluz, para sugerir a silhueta de suas presenças, bem fragmentam a realidade fantástica do projeto -, e a obviedade de caricaturas e subtextos que em pouco disfarçam a sua falta de sutileza.

A obviedade de alguns comentários reduz a presença de bons atores, caso do papel de Don Cheadle, e minimiza o impacto do discurso a respeito da dissolução das trocas comunicativas, cada vez mais sujeitas a distorções provenientes dos distanciamentos entre a objetividade do viver e a subjetividade dos pensamentos humanos.

Seria injusto dizer, entretanto, que Adam Driver, apesar dos tons assumidamente caricaturais, não entrega mais uma atuação de encher os olhos, maestro na condução de uma dualidade mórbida que bem se desdobra entre a podridão concreta de seus ideais de vida e a fragilidade com a qual enfrenta a incapacidade de proteger a sua amada família. O mesmo se aplica à figura de Greta Gerwig, cuja estabanada Babette corrobora, especialmente através de seus problemas de memória, para esse senso de denúncia à estagnação da comunicação como transmissora de dizeres falsos, repetidos e desvalorizados à exaustão.

Com tudo isso, “Ruído Branco” entrega um projeto ousado, mas que nem sempre apresenta o equilíbrio digno de sua condução. É notável a tentativa de Noah Baumbach em se aventurar por um terreno desconhecido, e não se pode retirar a entrega de fragmentos estéticos verdadeiramente interessentes e que bem condizem com a áurea transmorfa do drama intimista afilhiado ao blockbuster de destruição de mundos. Em seu processo disruptivo, entretanto, ele logo se rende à segurança de dialógos cômicos e pontilhadas caricaturais que embora condigam com a totalidade satírica da produção, diminuem o que poderia ser um interessante prisma da atualidade.