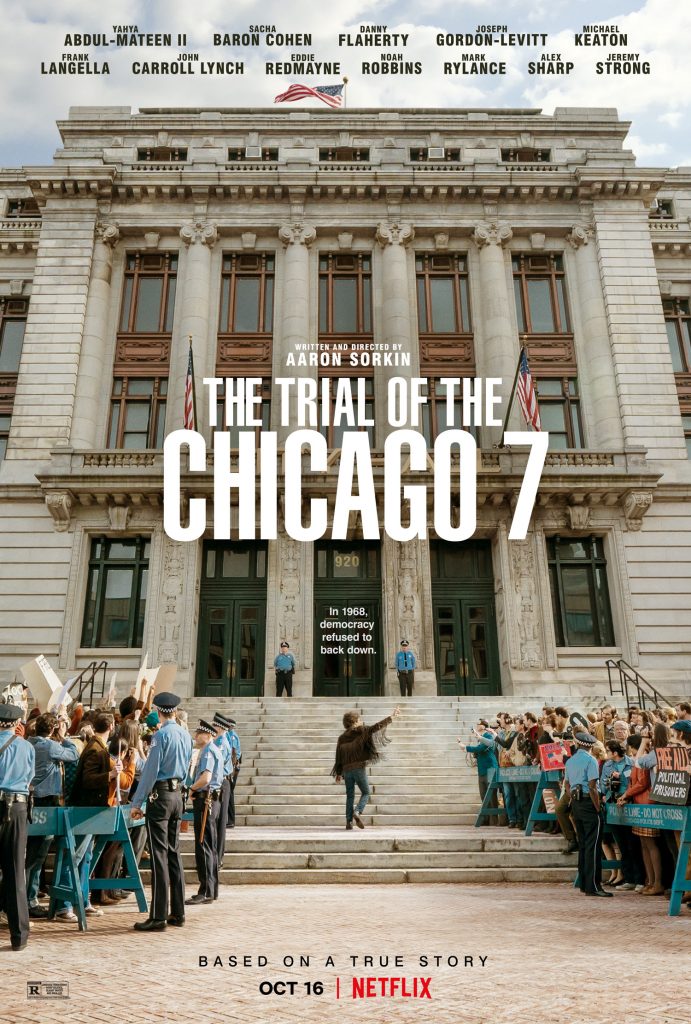

“OS 7 DE CHICAGO” – Elementos para um filme inesquecível

Utilizando a cartilha dos filmes baseados em fatos, com um enredo engajante, um roteirista renomado e um elenco excelente, OS 7 DE CHICAGO teria tudo para ser fenomenal. O obstáculo a ser enfrentado pela produção, contudo, seria juntar essas peças em um todo orgânico, coeso e funcional. Se conseguisse, seria inesquecível.

Em 1968, um grupo de ativistas políticos foi preso em Chicago durante a convenção nacional democrata. Oito líderes foram presos, entre eles: Tom Hayden e Rennie Davis, da SDS (Estudantes para uma Sociedade Democrática); Abbie Hoffman e Jerry Rubin, da Yippies (Partido da Juventude Internacional); David Dellinger, do MOBE (Comitê da Mobilização Nacional para o Fim da Guerra no Vietnã); e Bobby Seale, dos Panteras Negras (o único negro). A bandeira que os unia, em princípio, era o fim da Guerra do Vietnã. Durante as manifestações, eles acabaram presos em razão de um confronto com a polícia, sendo submetidos a um julgamento histórico.

Na direção, Aaron Sorkin emprega as técnicas já consolidadas dos filmes baseados em fatos: uma introdução didática para contextualizar a plateia, marcação expressa da cronologia, discursos inebriantes destacados, imagens reais da época e texto final sobre o desfecho das pessoas retratadas. Entretanto, Sorkin não consegue utilizá-las bem. O primeiro quarto de filme, se quer ser didático, beira o catastrófico (especialmente para quem não conhece a história real); a agilidade do ritmo inicial resulta em confusão; a exploração de figuras famosas (como o presidente Johnson e Martin Luther King) é inócua para a narrativa.

Falta emoção ao filme, faltam aqueles momentos pelos quais todos esperam para arregalar os olhos e conter (ou não conter) uma expressão de emoção. Há uma cena, por exemplo, em que Bobby (Yahya Abdul-Mateen II) surpreende o espectador. Essa cena é acompanhada de uma montagem paralela – recurso largamente utilizado no longa, geralmente bem, quase sempre mesclando imagens reais ou flashbacks dos eventos relatados em um depoimento – em que os ruídos diegéticos de um cenário, alternando com os do outro, preparam o público para um impacto maior. De fato, esse impacto acontece. O problema é que esta é a única cena efetivamente marcante, majoritariamente pelo grafismo eloquente e pelo bom trabalho do ator. A outra cena que pretende impressionar pode ser resumida a uma fala longa digna de aplausos por traduzir uma ideia honrosa (e embalada por uma música de sonoridade clichê para o momento). É pouco para um filme de mais de duas horas e que envolve nomes tão gabaritados.

Um desses nomes é o do próprio Sorkin, que também é responsável pelo roteiro. Com sua habilidade inquestionável, ele insere insights inteligentes no texto, como no trato dos três grupos enquanto “esquerda radical em roupas diferentes” pela acusação e no diálogo afiadíssimo entre Tom (Eddie Redmayne, discretíssimo) e Abbie (Sacha Baron Cohen, provavelmente o melhor, em parte porque a construção da sua personagem é a melhor) sobre estratégia no ativismo político. Seria possível dedicar incontáveis linhas sobre o debate acerca do caminho a se percorrer em prol de um objetivo político de larga escala. Entretanto, outras questões periféricas, como o racismo (e, por via de consequência, a participação dos Panteras Negras naquele ciclo político), são extremamente subaproveitadas.

No mais, o roteirista não obteve êxito em tentar equilibrar o espaço das personagens. Jerry (Jeremy Strong, mediano), por exemplo, é auxílio do alívio cômico (do qual Baron Cohen é protagonista), tendo um pequeno arco dramático, envolvendo uma policial, absolutamente inútil. David (John Carroll Lynch, de participação pequena), entre os sete, destacava-se por não pertencer ao perfil de jovem idealista, contudo a personagem quase não tem espaço. Michael Keaton é outro que faz uma participação extremamente breve e que, mesmo interessante, não é suficiente para aprofundar a película no lado político das engrenagens da Justiça. Mark Rylance vai muito bem no papel de um advogado que luta para se conter. Joseph Gordon-Levitt e Frank Langella se esforçam, mas não conseguem eliminar a unidimensionalidade de suas personagens. O roteiro poderia – e, evidentemente, deveria – ser muito menos maniqueísta. Tristemente, uma história rica se reduz a estereótipos como mártires (Bobby), vilões (juiz) e “isentões” (caso de Schultz).

“Os 7 de Chicago” tem bons momentos de humor textual (como a cena em que o juiz nega ser racista) e visual (como quando Abbie e Jerry vão a julgamento trajando togas) e consegue ser convincente na sua bandeira sobre julgamento político. Todavia, não era difícil esclarecer por que o histórico julgamento pode ser considerado político. No mundo todo, ainda hoje, pessoas são julgadas por ideias ou por serem quem são ao invés de serem julgadas por seus atos. Limitar-se a esta esfera coloca o filme entre aqueles de fácil esquecimento. Ironicamente, todos os elementos que ele precisava para não ser esquecível ele realmente tinha, só não conseguiu usá-los bem.

Desde criança, era fascinado pela sétima arte e sonhava em ser escritor. Demorou, mas descobriu a possibilidade de unir o fascínio ao sonho.