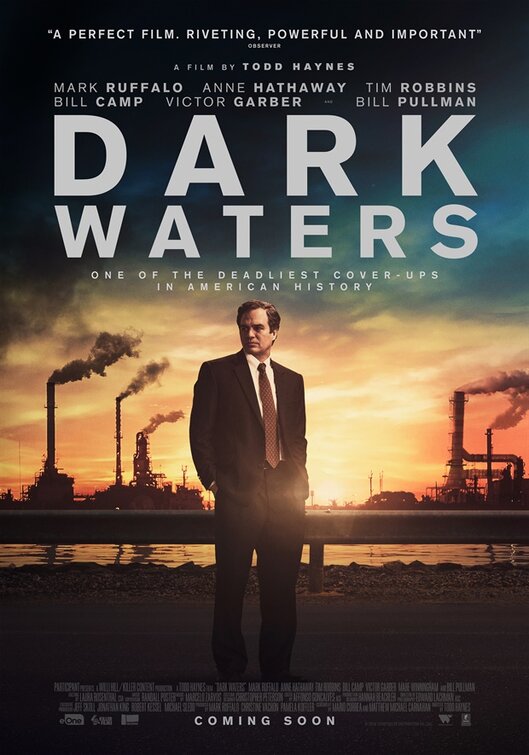

“O PREÇO DA VERDADE – DARK WATERS” – A pessoa que ofusca a própria bandeira

Teflon: aliado da prática culinária ou inimigo da saúde das pessoas? Em determinado momento, O PREÇO DA VERDADE – DARK WATERS parece que se propõe a noticiar o perigo das panelas em razão do seu revestimento com um composto químico danoso à saúde humana, utilizando esse fato para exemplificar a despreocupação das empresas com os efeitos deletérios das suas atividades. A glorificação de seu herói, porém, faz com que o filme não atinja seu potencial.

Esse herói é Robert Billot, um advogado que cresce na carreira ao trabalhar para empresas de produtos químicos. A vida profissional e pessoal do protagonista muda completamente quando ele aceita um caso relativo a dano ambiental provocado por uma das empresas que está acostumado a defender. Quanto mais próximo ele chega da verdade, mais se surpreende com a falta de escrúpulos da corporação, descobrindo a dificuldade de enfrentar, mesmo judicialmente, uma pessoa jurídica poderosa.

O título original do longa, “Dark waters” (“águas negras”, em tradução livre), é coerente com o prólogo (que se passa em 1975, para depois saltar para 1998, não tendo grande utilidade narrativa) e exerce uma interessante função ambígua, já que pode ser interpretado no sentido literal e no simbólico. “O preço da verdade”, muito mais óbvio e mais clichê, combina com a pieguice do epílogo e torna mais didática uma trama que não é nada complicada.

Ideologicamente, o roteiro de Mario Correa e Matthew Michael Carnahan – baseado em texto escrito por Nathaniel Rich e publicado no The New York Times – é oportuno, porém o trabalho é pobre em seu desenvolvimento. São ao menos cinco problemas escancarados no texto: não deixa clara a razão por que Rob decidiu investigar o caso a fundo (a conversa com a avó não é suficiente); não explica como os dois outros advogados se uniram a ele (o que é ruim na medida em que um deles assume o protagonismo perante o Judiciário); narrativamente, conduz a um falso desfecho, que funciona como respiro para um inesperado quarto ato; além de mal trabalhada, a personalidade da esposa de Rob (Sarah, vivida por uma pouco utilizada Anne Hathaway) é volúvel demais (o que não se justifica com o largo lapso temporal, mas denota uma falha no trato desse interregno); e o maniqueísmo é incômodo.

É verdade que os reflexos do “Caso Tennant” (nome dado ao episódio, que começou com um fazendeiro com esse nome) são satisfatoriamente explorados, isto é, aparece em mais de uma ocasião a maneira como os envolvidos foram hostilizados publicamente. Isso se torna ainda mais interessante quando é revelado que, para boa parte da população, os vilões são os indivíduos que querem desmascarar a DuPont, vitimizada por pessoas más. É nesse contexto que surgem nuances da imagem da empresa, que não pratica apenas atos lesivos – já que, por exemplo, cria empregos e agita a economia. Como se vê, são questões pulsantes ainda hoje. Entretanto, o filme aborda esse assunto de uma forma simplista, sem adentrar no debate social concernente ao “preço da verdade”.

O custo é alto para o protagonista, Rob, que arrisca muito mais que “apenas” a carreira ao assumir o caso. Contudo, esse enfoque exagerado nele faz com que a esposa não tenha consistência e ele mesmo se torne unidimensional. No caso dela, o movimento pendular, entre apoio e censura, em relação à obsessão do marido, faz com que Sarah o torne ainda mais heroico. Afinal, ele está “sacrificando” (nas palavras dela) tudo por uma “amante ciumenta” (idem, referindo-se aqui ao trabalho). Mark Ruffalo está em um papel parecido com o de “Spotlight: segredos revelados”, porém bem menos agitado.

Tenicamente, fotografia, design de produção, montagem e trilha musical estão em altíssimo nível. A fotografia acinzentada combina com a atmosfera de suspense que prevalece no longa. O design de produção de época é convincente quando não é o foco (a mudança de penteado de Sarah no passar dos anos, de encaracolado para liso, o visual dos veículos automotores etc.) e também nas cenas em que se destaca (como com o Windows 2000 e com as reportagens reais de 2003), porém é decepcionante o (praticamente imperceptível) trabalho de envelhecimento do elenco. A montagem é capaz de usar recursos rebuscados, como a elipse através de fusão (na cena em que Rob lê a papelada recebida) e a montagem paralela (na brilhante sequência em que explica para a mulher e para o chefe o resultado das pesquisas), de maneira tão orgânica quanto em um simples raccord em uma parede. Majoritariamente instrumental, a trilha acompanha precisamente o ritmo tenso da narrativa, destacando-se o simbolismo da única música cantada, “Take me home, country roads”.

Tratando-se de um filme dirigido pelo ótimo Todd Haynes, porém, não é possível negar a decepção. Talvez fosse mais interessante se ele tivesse usado um script cujo material-base fosse mais robusto em termos narrativos (como em “Carol”, cujo roteiro é baseado no livro de Patricia Highsmith) ou se ele mesmo fosse um dos roteiristas (como em “Não estou lá” e “Longe do paraíso”). Famoso por filmes do cinema queer, Haynes assume dessa vez um projeto mais distante da sua zona de conforto – ainda que a discriminação racial e de gênero sejam mencionadas subliminarmente -, cujo resultado é inferior ao que foi feito antes. “Dark waters” é provavelmente o seu trabalho mais didático e menos sensível, a despeito da pujança do tema. Quando o assunto, todavia, fica à sombra de um herói, a pessoa ofusca a própria bandeira.

Desde criança, era fascinado pela sétima arte e sonhava em ser escritor. Demorou, mas descobriu a possibilidade de unir o fascínio ao sonho.