“ELVIS” – Baz Luhrmann, o ilusionista

É preciso reconhecer que ELVIS é um filme surpreendente. De fato, surpreende que, em mais de duas horas e meia, o longa não consiga transmitir praticamente nada. Não que não tenha predicados, existem virtudes técnicas que merecem elogios. Por baixo delas, porém, existe caos, superficialidade e um enorme vácuo – praticamente um truque de ilusionismo.

O longa acompanha a trajetória do lendário Elvis Presley, em especial nos anos em que era acompanhado pelo seu controlador empresário, o Coronel Tom Parker. A parceria dos dois rendeu muita fama ao primeiro e muito dinheiro ao segundo, mas poucas alegrias verdadeiras.

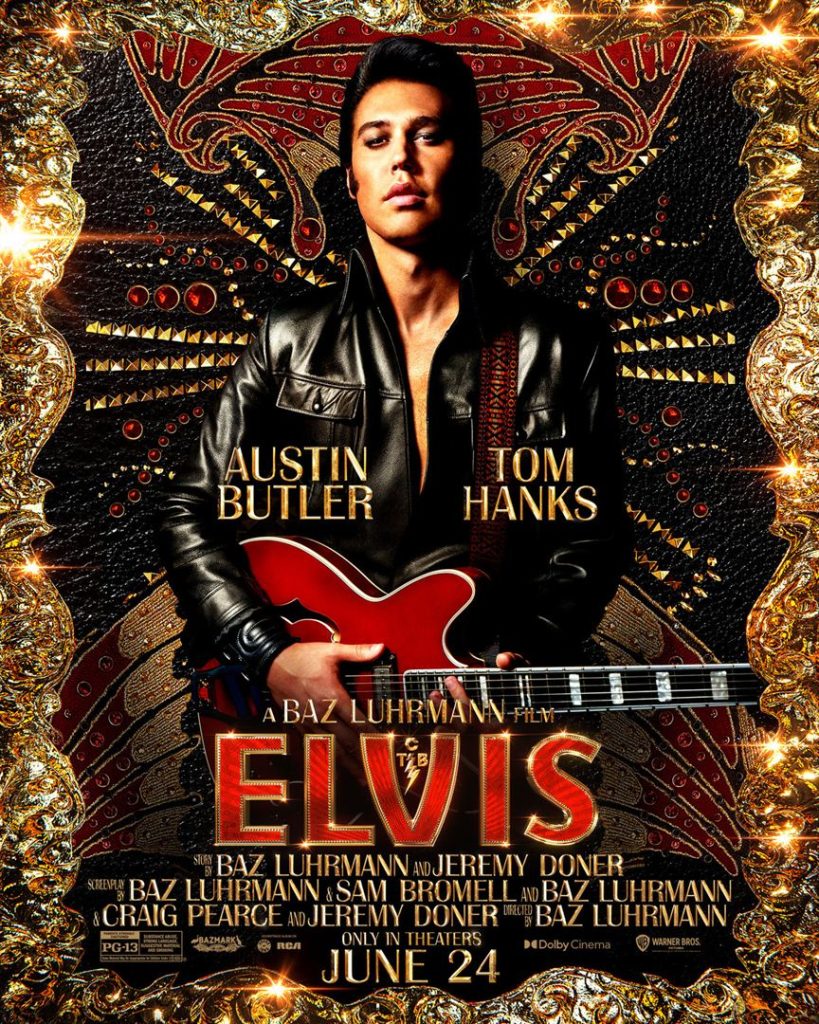

As oito mãos responsáveis pelo script – Jeremy Doner, Sam Bromell e Craig Pearce, além do diretor Baz Luhrmann – geram uma obra inchada por fora, mas vazia por dentro. A narrativa adora o ponto de vista do empresário de Elvis, que, mesmo sendo o vilão, conta com o carisma de Tom Hanks. O coronel é a personagem mais convincente como alguém ególatra o suficiente para afirmar-se “o homem que deu ao mundo o lendário Elvis Presley” e cínico o bastante para rejeitar a posição de vilão. Bem e pesadamente maquiado, Hanks interpreta um papel já muito visto no cinema, mas sobre o qual pouco se sabe. O ponto de vista pode ser de Parker e ele pode ser o narrador do filme, mas permanece como um desconhecido para o público, que é empurrado para uma posição de julgá-lo a partir da maneira como trata o herói.

“Herói” é inclusive a palavra certa para designar o retrato de Luhrmann dedicado a Elvis. “Dedicado” é uma palavra que combina com a sua visão, pois a obra não é propriamente uma cinebiografia, mas uma dedicatória. Com olhar romântico, o lendário cantor é vítima de um empresário inescrupuloso, um maniqueísmo simplista que ignora momentos questionáveis da vida do artista. O uso de drogas, por exemplo, é mostrado, mas de forma deveras superficial. O mesmo ocorre com o cenário no qual Elvis vivia, o que é um erro grave do plot. As reações iniciais do público ao seu rebolado nunca antes visto se fazem presentes, tanto das mulheres que enxergaram nele o “gosto do fruto proibido” (expressão de Parker a seu respeito) quanto da parcela da sociedade que rejeitava sua postura no palco. Há realmente uma mescla entre puritanismo hipócrita, machismo e racismo, mas o filme é completamente incapaz de desenvolver essa mistura, limitando-se a apontar esses perfis isoladamente. Elvis estava à frente de seu tempo, mas “Elvis” não é capaz de se debruçar sobre o assunto para propor uma reflexão, apenas declarando que o perfil da sociedade era um e o de Elvis era outro.

As consequências desse choque (Elvis versus sociedade) são mal desenvolvidas, em parte, porque as elipses do filme são péssimas, funcionando como saltos mal explicados. Sobram lacunas: como Elvis acabou fazendo parte da turnê com a banda country? Se Elvis e Parker já se conheciam antes da conversa na sala dos espelhos, como foi seu primeiro contato (estranhamente, a apresentação formal de um ao outro é ausente no filme)? Faltam cenas que poderiam convencer nos plot points: a apresentação em que o cantor compartilhou o palco com um cachorro talvez tornasse mais claro o momento ruim da carreira de Elvis se fosse mostrada e não apenas relatada. Ainda que o longa mencione tudo (as drogas, o alistamento, a fase como ator etc.) – ou melhor, quase tudo (o silêncio quanto à sua relação com o governo Nixon é prova clara da romantização do cantor) -, o ritmo é explicitamente trôpego. Ou melhor, frenético, no pior sentido.

Luhrmann não precisava ser ortodoxo na cinebiografia, mas o fato de que as melhores cenas são as mais lentas – como quando discursa no show concomitante ao comício ou na primeira conversa (mostrada) com Priscilla (Olivia DeJonge) – demonstra o caos que é a sua obra (o filme sequer expõe como Elvis conheceu Priscilla, apenas narra verbalmente). A montagem, por exemplo, é acelerada em um frenesi indigesto, com split screen e montagem paralela sem critério. O uso de animação em uma cena é interessante, sobretudo pela referência aos quadrinhos que interessavam Elvis desde a infância, mas chama a atenção o fato de que o filme não menciona que as capas de algumas das roupas do cantor são influência do seu apreço pelas HQs de super-heróis. Austin Butler não é bom nas cenas mais dramáticas (seu choro no luto pela morte da mãe é bem falso), mas impressiona quando seu protagonista se apresenta ao público (o rebolado não é nada falso). Porém, isso não importa: o enfoque não é esse.

Contraditório, o coronel declara em um momento que, enquanto Elvis era um showman, ele (Parker) era um ilusionista, ao passo que, posteriormente, afirma que “todo showman é um ilusionista”. A mão pesada da direção resulta em um filme exagerada e desagradavelmente acelerado, poluído, superficial e vazio. Não era necessário exaurir assuntos relevantes como a representatividade do cantor na música, seu relacionamento com a família ou sua possível influência nos costumes da sociedade estadunidense. Isso tudo está lá, mas é desenvolvido com a profundidade de um pires. Com a empolgação de Butler nas incomparáveis canções da lenda que interpreta, a produção é capaz de enganar quem se deixa levar por essas aparências. Quando acaba, transmite tanto quanto qualquer gravação de uma apresentação de Elvis, mas para isso não era preciso um filme. O ilusionista, nesse caso, não foi Elvis ou Parker, mas Luhrmann.

Desde criança, era fascinado pela sétima arte e sonhava em ser escritor. Demorou, mas descobriu a possibilidade de unir o fascínio ao sonho.