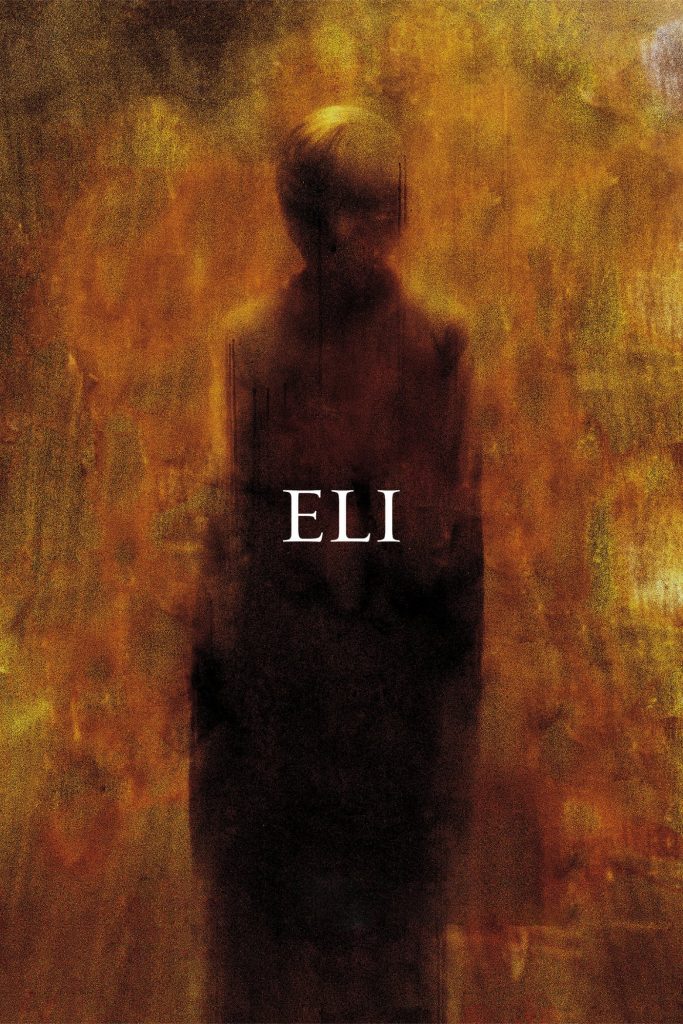

“ELI” – Unidade irregular

Filmes que abraçam vários estilos e subgêneros correm o risco de falhar na integração orgânica de elementos tão distintos. Consequentemente, o projeto pode perder coesão e oscilar entre algumas ideias bem trabalhadas e outras nem tanto. Desse problema sofre ELI, produção original Netflix que falha em dar diferentes abordagens à sua história de terror apesar de contar com alguns méritos.

O título da produção se refere ao protagonista, um menino que possui uma rara doença autoimune que o impede de ter uma vida comum. E1e não pode ter contato com ar, água, poeira e qualquer outra substância ou ambiente que apresente impurezas ou organismos transmissores de doenças. Desesperados após tentar todo tipo de procedimento, seus pais Rose e Paul levam o filho para um clínica isolada onde um tratamento experimental será realizado pela doutora Isabella Horn. Contudo, o que poderia ser a salvação de Eli logo se revela mais uma ameaça para ele.

Inicialmente, a produção precisa estabelecer como a saúde do menino se encontra profundamente debilitada para que seja possível sentir a gravidade de sua condição. Duas sequências contribuem para isso: uma de pesadelo, indicando as esperanças simples do protagonista por uma vida melhor, e outra de ameaça real mostrando sua necessidade de viver em uma bolha hermeticamente fechada ou de se deslocar dentro de uma roupa especial (se não estiver nessas circunstâncias, sofre com a falta de ar, irritações severas na pela e até com a perda de consciência. Portanto, o terror se ampara na tensão criada pelas adversidades de Eli, traduzidas pelos sintomas físicos, sem se preocupar em explicar didaticamente a enfermidade.

Já a partir do momento em que a família busca o tratamento com a Dra. Horn, o filme assume outra abordagem própria do gênero: as convenções da casa mal-assombrada. Deixando de lado a tensão outrora criada pela doença e também não se concentrando especificamente no mistério por trás das técnicas incomuns da médica, a narrativa adota uma fórmula com elementos muito tradicionais: vultos estranhos à noite, crenças ou suspeitas quanto a existência de fantasmas, uma residência de passado misteriosos e pais céticos duvidando dos alertas do filho. Essa áurea sobrenatural destoa do que era antes apresentado e também peca pelo exagero, como se pode ver pela constante névoa que envolve a construção.

Além disso, o segundo bloco narrativo também traz problemas para a criação de momentos de sustos. Embora não sejam muito intrusivos nem numerosos, as tentativas de jump scares não fogem da obviedade e, por conseguinte, não aterrorizam como teoricamente deveriam fazer. Essa fragilidade não impede o diretor Ciarán Foy de construir o terror de formas mais sutis, como são as cenas em que explora a incerteza do que pode estar no fora de campo, através de lentos movimentos circulares da câmera, e da escuridão que oculta as aparições fantasmagóricas surgidas, por vezes, sem uma elevação repentina do som. O cineasta também cria padrões de sustos atrelados às características da própria casa, entre elas a grande quantidade de espelhos e o vapor de ar quente que embaça os vidros.

Nem mesmo o tempo destinado pelo filme à abordagem da casa mal-assombrada, faz com que o estilo seja bem trabalhado. O segundo ato elege as dúvidas entre realidade e alucinação como motor da narrativa, porém explora essa oposição timidamente sem que os espectadores possam sentir qualquer indecisão sobre os acontecimentos. Antes mesmo que o estilo pudesse ser fortalecido, a transição para o terceiro ato opta por outra direção do gênero: ressignificar o terror para uma dimensão religiosa cristã. Uma nova mudança acarreta em novos problemas, relacionados às numerosas e apressadas reviravoltas usadas para levar à revelação final que abusam dos diálogos expositivos e mais confundem que esclarecem; e também aos diversos furos de roteiro abertos com as reconstruções da trama que, por exemplo, levantam dúvidas sobre os sintomas físicos de Eli e sobre o sentido das aparições fantasmagóricas.

Ainda assim, a última abordagem do terror é o melhor segmento da produção. Ele traz uma identidade visual marcada que utiliza a cor vermelha como representação de sua dramaturgia; sequências de ação mais divertidas que conciliam a adrenalina da resolução inesperada da doença do menino a uma violência fantasiosa; e o crescimento da atuação de Charlie Shotwell, que não se restringe a demonstrar a angústia da doença, mas também revela uma brutalidade oriunda de sua explosão emocional. O segmento apenas não consegue beneficiar as demais performances do elenco, já que o tom burocrático caracteriza os desempenhos de Lili Taylor e Max Martini e os furos de roteiro atrapalham uma atuação mais consistente de Kelly Reilly (apesar de ter bons momentos de amor materno e de confusão emocional com o rumo dos acontecimentos).

Alternando entre a tensão de um terror mais físico, o mistério de um tratamento nada convencional, o sobrenatural de uma casa mal-assombrada e o ideário religioso cristão, “Eli” cria muitos obstáculos para o próprio filme enfrentar. Os estilos, as abordagens e os princípios são tantos que a mudança de um para outro não é orgânica e as oscilações se fazem notar. O mérito, entretanto, é guardar o melhor para o final e, assim, deixar uma impressão relativamente boa em seu desfecho. Porém, não o suficiente para apagar o que não foi tão bem explorado.