“A VOZ SUPREMA DO BLUES” – O calor, o respeito e o blues

Traduzir para a linguagem cinematográfica uma peça teatral nunca é fácil. São poucos os filmes, como “Dúvida” (clique aqui para ler a nossa crítica), que têm o dom de fazer da peça um filme cinco estrelas. Geralmente, o projeto é alavancado por grandes nomes no elenco (em grande trabalho, é claro) e um roteiro arrebatador. A VOZ SUPREMA DO BLUES tem provavelmente metade desses atributos.

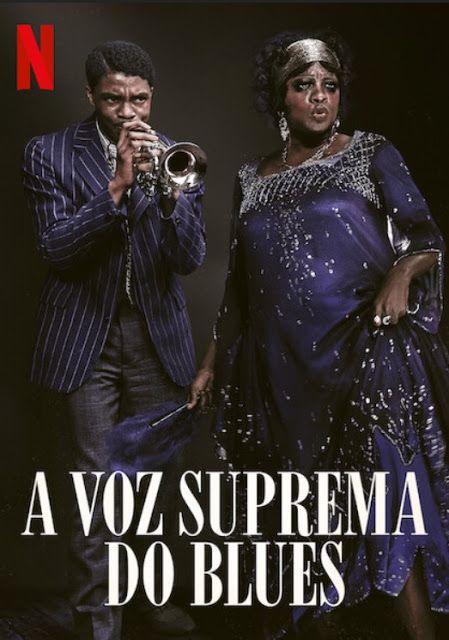

O local é Chicago; o ano, 1927. Ma Rainey, conhecida como “Mãe do blues”, é aguardada por seu agente e sua banda para uma gravação. Sua demora gera aflição em todos, o que não é apaziguado com a sua chegada. Pelo contrário, as tensões entre ela e Levee, o trompetista da banda, só tornam o ambiente ainda mais efervescente.

A ideia de calor é bem aproveitada pela fotografia de Tobias Schliessler. Por ser adaptação de uma peça, os cenários são limitados (salvo em cenas bem breves) a basicamente dois: a sala de gravação e a sala de ensaio. São locais fechados que transmitem por si sós uma sensação de claustrofobia, o que fica mais intenso, no primeiro caso, pela distância entre o local efetivo de gravação e a porta, e, no segundo caso, por uma porta que não pode ser aberta a despeito das tentativas de Levee e pela sala estar em uma espécie de porão. O calor é grande: muitas pessoas dentro de um espaço limitado, a luz solar adentrando pela janela e uma atmosfera conflituosa. Ma está visivelmente suando, ela precisa de uma Coca-Cola para que possa gravar.

Não se trata, contudo, de um calor em sentido exclusivamente literal. Metaforicamente, o texto de Ruben Santiago-Hudson (que se baseou no trabalho do aclamado dramaturgo August Wilson) aumenta a temperatura na conduta das personagens. Levee parece uma bomba-relógio; sua instabilidade (ameaça os colegas para depois chorar em razão do trauma concernente à mãe) é um fator que permite praticamente qualquer acontecimento. Quando sua postura em relação a Sturdyvant é vista pelos outros músicos, ele vira motivo de piada. Orgulhoso, ele não admite ser satirizado pelos colegas. Ambicioso, ele quer “ser respeitado pelos brancos assim como Ma é respeitada”, começando com um reconhecimento pelas músicas que escreve.

Em seu último papel, uma versão esguia de Chadwick Boseman tem em Levee o seu melhor trabalho. Entretanto, estar ao lado de Viola Davis é um desafio para qualquer ator. Ele não desaparece, mas ela é muito melhor. A diferença é perceptível em especial nos monólogos das personagens. Levee fala do sofrimento que passou com a mãe; embora tenha intensidade na sua atuação, ela não chega a ser arrebatadora – isso sem considerar que teria sido melhor se o diretor George C. Wolfe se utilizasse de flashback (show, don’t tell), ausência que seria compreensível no teatro, mas não no cinema. O discurso de Levee é ardente na atuação de Boseman, mas esquecível (desde que ignorado o fato do seu precoce falecimento).

Davis retoma a parceria com os produtores Todd Black e Denzel Washington, que estiveram ao seu lado em “Um limite entre nós” (agora, com os dois está Dany Wolf), também uma peça de Wilson (“Fences”, no original), que rendeu um Oscar à atriz. Inquestionavelmente, Ma tem sua potência, mas não chega ao nível do trabalho anterior. Por baixo de pesada maquiagem (em especial ao redor dos olhos, além da prótese na boca), Davis faz de Ma uma personagem emblemática, uma mulher cáustica por força da experiência. A atriz pode ser excelente, por vezes, hipnótica (como quando fala sobre o blues), mas não se trata de uma atuação inesquecível principalmente porque a punch scene está com Boseman, que não revela o talento necessário para brilhar em tal medida.

O racismo é um assunto que permeia os textos de Wilson, porém aqui o tema é abordado de forma pura apenas com Levee. Quando se trata, todavia, das duas personagens principais (ele e Ma), o racismo recebe outro enfoque, relativo ao respeito. Cutler (Colman Domingo) alerta Levee que Ma não é respeitada pelos brancos, ela se coloca na posição subjetiva para não ser objeto. O núcleo do script está justamente aí: no limite do cansativo, a cantora enfurece todos que estão ao seu redor para que façam suas vontades como se fossem caprichos, porém a estratégia é adotada para retardar sua objetificação. Ninguém que está ali se importa com ela – nem mesmo sua namorada Dussie Mae (Taylour Paige), que, diversamente, aceita ser objeto por puro interesse, seja com Ma, seja com Levee -, só se interessam pela sua voz (em trabalho de lip-sync de Davis). Para obtê-la, a cantora cria obstáculos e desconfortos para, em termos simples, “mostrar quem manda”.

“A voz suprema do blues” não é um filme extraordinário. O roteiro – que vai da filosofia de Heráclito, citado indiretamente por Toledo (Glynn Turman), à religiosidade em seu duplo aspecto no embate entre Levee e Cutler – é muito bom, mas não arrebatador. As atuações são formidáveis, mas não impressionam. O longa, portanto, é uma experiência ótima, mas não memorável (salvo, no máximo, pelo blues, que é um pouco tímido no aproveitamento).

Desde criança, era fascinado pela sétima arte e sonhava em ser escritor. Demorou, mas descobriu a possibilidade de unir o fascínio ao sonho.