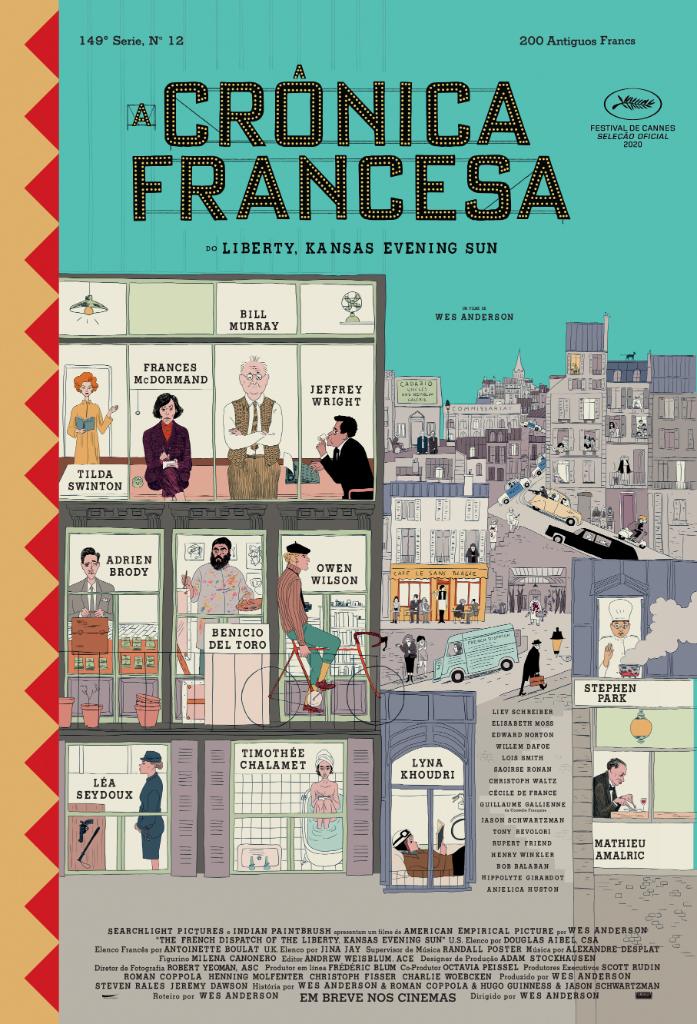

“A CRÔNICA FRANCESA” – Repetição certa

O lado bom de assistir a um filme de um cineasta confiável como Wes Anderson é que ele entrega justamente o que se espera dele – nada mais, nada menos. A CRÔNICA FRANCESA tem a união dos elementos da maioria de seus filmes, o que agrada àqueles que acham aprazível seu estilo já mais que conhecido. Para quem quer algo diferente, não foi desta vez.

Para o obituário de seu editor, a equipe de uma revista americana sediada na cidade francesa de Ennui decide escrever quatro histórias: o diário de um repórter sobre seus passeios de bicicleta pela cidade; as obras de arte e a musa de um pintor internado em um hospício-prisão; a atuação e um manifesto de um movimento estudantil; e a apreciação da gastronomia de um renomado chef, por um comissário de polícia e seus amigos, enquanto soluciona um crime.

Tudo o que mais costuma estar na filmografia de Wes Anderson é repetido aqui – a começar pelo humor pueril (como uma mão desenhada formando um peru), o que não se confunde, é claro, com um filme voltado ao público infantil (o que certamente não é o caso aqui). Anderson explora mais uma vez a sua obsessão por formas geométricas quadriláteras (além de linhas retas em geral), seja por sobre-enquadramento, seja por simples lateralidade. Por exemplo, quando há uma contraposição, ao invés de usar um plano e depois outro, ele divide a tela. O uso de cores vivas, que também é marca de Anderson, novamente se faz presente, porém não é tão intenso em razão da prevalência de planos em preto e branco. Quando os jornalistas estão retratando suas experiências (as crônicas), quase tudo o que ocorre é em preto e branco (já que são flashbacks), salvo quando a cor é narrativamente necessária, como os olhos azuis de Saoirse Ronan. Nos demais momentos, como na palestra de Berensen (Tilda Swinton), a vividez das cores (alaranjado, vermelho, amarelo, azul etc.) é nítida.

Como sempre, o design de produção é primoroso, reflexo da direção certeira de Anderson. Existem, porém, dois deslizes do cineasta. O primeiro se refere ao ritmo dos primeiros minutos, que são demasiado acelerados, tanto do ponto de vista narrativo quanto da montagem, quase afobados. O segundo está no uso da técnica de animação, que ocorre apenas no quarto capítulo da película. O uso de animação certamente não é problemático de forma alguma, mas precisa fazer sentido. Na primeira vez em que isso ocorre, justifica-se porque, de acordo com a narração em voice over, o acontecimento virou também história em quadrinho (o que combina com animação). Na segunda vez, uma cena animada bem mais longa, não faz sentido algum e não se justifica de maneira alguma.

São quatro capítulos em que o roteiro, escrito por Anderson a partir de uma história desenvolvida por ele, Roman Coppola, Hugo Guinness e Jason Schwartzman, não consegue manter o nível entre eles. O primeiro capítulo é um monólogo de Owen Wilson comparando (em tela dividida: dois quadriláteros menores formando um maior) a cidade de Ennui antigamente e atualmente (no pretérito e no presente diegético), em um discurso que soa como uma crítica às mudanças sociais, algo um pouco ácido, mas com humor. De boina e gola alta, ele parece o estereótipo do francês. Nas palavras de Arthur Howitzer Jr. (Bill Murray), chefe do repórter, é uma história sobre “ratos, vermes, gigolôs e prostitutas”.

O segundo capítulo tem um início incrível e é repleto de plot twists até o seu final, porém consegue ser desinteressante na participação de Julian, interpretado por Adrien Brody. É ele o homem interessado nas obras de Moses Rosenthaler, vivido por um incrível Benicio Del Toro (o melhor do filme), cuja musa é a Simone da ótima Léa Seydoux. Os minutos iniciais causam perplexidade porque acontece o que não se espera, o que é cortado pela participação da personagem de Swinton. É verdade que Berensen, no presente diegético, intercala em demasia a continuidade do pretérito diegético e pouco contribui (exceto no humor, quando erra o slide), porém é ela que faz a conexão entre os tempos da diegese, algo necessário em todos os capítulos.

O terceiro capítulo é o mais vazio em termos de conteúdo. Em tese, é o político, porém quase nada se sabe sobre o que os estudantes estão reivindicando e o que Zeffirelli do empolgado (inclusive no penteado) Timothée Chalamet escreve em seu manifesto. Sua interação com uma contida (inclusive no figurino) Frances McDormand é excelente: desde a cena do banheiro, a conexão entre os dois é genuína e divertida, o que, por outro lado, ofusca bastante a participação de Lyna Khoudri. Seria melhor se Chalamet tivesse mais cenas com McDormand do que com Khoudri. Por outro lado, duas questões negativas chamam a atenção. A primeira: por que Chalamet, que fala francês, se comunica em inglês com todos os colegas que, inclusive com ele, falam em francês? A segunda: por que, em um filme que se propõe como uma ode ao jornalismo, uma jornalista (Lucinda, papel de McDormand) pratica um ato que ela mesma reconhece como profissionalmente censurável?

O quarto e último capítulo aparece como Liev Schreiber entrevistando Jeffrey Wright – este no papel de Wright. Talvez seja o mais divertido e o que mais se assume como farsa: por exemplo, mesmo na situação crítica vivida pelo Comissário (Mathieu Amalric), ele não deixa de contar com os serviços de Nescaffier (Stephen Park), cujas habilidades culinárias são descritas como algo divino. Isso poderia soar contraditório, mas não em uma farsa (o mesmo vale, dentre outros, para o modo como o sabor nunca sentido consegue seduzir Nescaffier, a ponto de, talvez, ser experimentado novamente).

Percebe-se outra característica repetida de Wes Anderson: participação de um elenco estelar, certamente amigos seus dispostos a se divertir e atuar em um filme de um cineasta já renomado. Para quem quer repetição, este é o filme certo! A repetição também é certa, não é ruim. Mas poderia ser mais ousada.

Desde criança, era fascinado pela sétima arte e sonhava em ser escritor. Demorou, mas descobriu a possibilidade de unir o fascínio ao sonho.