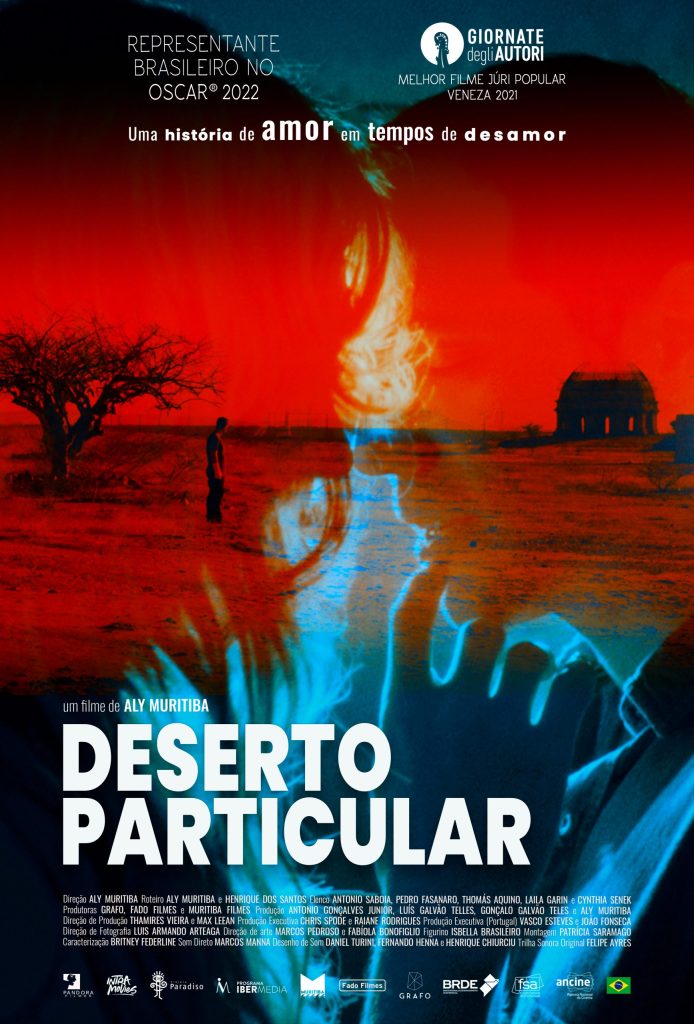

“DESERTO PARTICULAR” – A menor e maior utopia

É estranho esse lugar que se encontra o cinema brasileiro – em que dos filmes são demandadas respostas para os problemas mais pontiagudos, alinhamentos de todas as ordens, e em que eles precisam satisfazer ultimatos de todos os tipos, que sempre começam com bizarras construções do tipo “é papel do cinema…”, “a arte está aí para…”, “é responsabilidade do cinema…”, “o filme tem que…”, e por aí vai. Esse tipo de coisa, é claro, não é veneno exclusivo das telas, mas tem sido também a falência da política, da pedagogia, da conversa enquanto tal.

Digo isso porque sobre DESERTO PARTICULAR, o novo longa de Aly Muritiba, ouve-se muito, e pouco sobre o filme. Há quem esteja dizendo que é um dos mais belos filmes brasileiros dos últimos tempos, que trata de amor e aceitação, que é “extremamente humano”, seja lá o que isso quer dizer. Estes, amam um filme que não está na tela. Há, em outro canto, quem diga que é mais uma história sobre um homem cis-hétero, que usa a comunidade LGBTQ+ como muleta de violência e sofrimento para certa jornada de aprendizado daquele que não merece atenção, muito menos um filme por ele protagonizado. Estes, detestam um filme que igualmente não está na tela.

As obsessões do cinema de Muritiba já estavam lá no seu primeiro longa. Ele fez sua carreira tendo como força-motora de seus filmes símbolos de um velho mundo que segue vivo e forte e sombrio: não à toa são todos homens e quase sempre ligados as instituições mais retrogradas do país (falo das de segurança, do exército à polícia ao sistema carcerário). Se a eleição desses personagens já é suficiente para o desgosto com as obras – isto é, se tem-se essa estranha noção de que algumas histórias são desinteressantes já nesse estágio –, não há muita esperança. Nem aqui, nem em grande parte dos mais celebrados cineastas brasileiros da última década: as histórias supostamente progressistas de Mendonça Filho e Muylaert constantemente recaem em tipos e espaços burgueses, sob a pretensão de desconstrui-los. Mas é Muritiba quem – “Ferrugem” a parte, tranquilamente seu pior trabalho – melhor tratou dessas figuras, a começar por “Para Minha Amada Morta“.

Diferente da caricatura rabiscada que é a personagem de Karine Teles em “Que Horas Ela Volta?“, e igualmente distante da paladina moral de Sônia Braga em “Aquarius“, Daniel (Antonio Saboia) em “Deserto Particular” não é nem mais nem menos do que suas virtudes e defeitos. O que está em questão não é o julgamento desse homem, muito menos sua educação, num sentido mais abrangente. Trata-se de vê-lo em funcionamento, e em contraste com um outro mundo, aqui muito bem estabelecido geográfica e linguisticamente. Ao final do filme, nada é proposto para ressignificar ou redimir o Daniel do longo prólogo que inicia o filme, e uma leitura atenta do desfecho dessa história deixa isso claro. Ele violentou aquele jovem cadete (os motivos permanecem turvos, porque o importante é o signo da violência). Ele é violento. É fruto de suas heranças militares, truculentas, opressoras e conservadoras. Se aquele elogio, “extremamente humano”, tem a ver com esse aspecto, então não há dúvidas. Mas geralmente reservamos esse adjetivo para os aspectos mais agradáveis dessa nossa bizarra condição.

Daniel não é um personagem complexo, nem a Sara de Pedro Fasanaro – ao menos não no sentido psicologizante que tomou conta do ofício dos roteiros cinematográficos. Talvez encarar ‘Deserto Particular’ dessa forma, como um estudo de personagem (ou personagens), seja uma experiência possível, mas é uma que, parece, drena o filme de sua força. Daniel e Sara são menos indivíduos e mais representantes, imagens de mundos simultâneos, mas incompatíveis. Este é o encontro. Ao tentar ler o terceiro ato e o clímax do filme nessa chave, muito faltará. Não há, por exemplo, justificativas para o relacionamento virtual dos dois, o que os levou até o início da história. Não há desenvolvimento das questões indenitárias de Sara, de sua vida privada, para além de signos sócio-políticos bastante óbvios (a igreja, o histórico familiar, o ambiente de trabalho) que servem mais para delimitar um universo do que compor um indivíduo. O mesmíssimo vale para Daniel, embora ele tenha mais tempo de tela.

É quando cai em certos vícios de estilo e escrita que “Deserto Particular” se sai pior, nas tentativas de diálogos totalizantes, que deem conta de experiências indizíveis, como é o caso do diálogo entre Daniel e Fernando na balsa, ou no uso de certa canção carregada de história e sentidos externos, ou na cena da tentativa da cura gay, e o resto do miolo terceiro ato. Há nesses momentos uma aposta no literal (ou no resultado da lapidação de laboratórios de roteiro que convencionou-se chamar de “poético”, que de poesia não tem nada) em detrimento do corporal ou do sensorial. Esse persiste sendo, até nas obras mais memoráveis, o grande problema do cinema de festival que o Brasil vem exportando para o mundo (em grande parte, justamente porque é produto de exportação). A experiência, a sensação, acaba sendo a de um filme que já vimos algumas dezenas, centenas de vezes, com certa montagem deliberada, com aquela tediosa e didática alternância entra azulados e alaranjados, e segue a lista dos clichês estéticos dos cinemas celebrados no século XXI.

A chave interpretativa mais importante do filme, penso, está em como compreender os últimos instantes de Daniel e Sara juntos. Se quer se enxergar ali algo “bonito”, “esperançoso”, “humano” (naquele sentido elogioso, narcisista), e tudo isso ainda calcado numa “visão realista”, então é preciso fechar os olhos para muita sujeira e muita violência; então se quer dos filmes somente a pose de um realismo, e se quer ter vergonha da ficção. É preciso ser enganado por Daniel sem gesso, o que nada significa (o simbolismo é bobo, mas pelo menos representa algo bobo – a ideia de que há fases assim, demarcadas).

Se quer se enxergar ali alguma “redenção”, um “aprendizado”, um “arco psicológico” para o personagem de Daniel, que agora seria alguém melhor, tendo isso ocorrido às custas de Sara, então se que esquece que representatividade não pode ser mera maquiagem, e que a tela não tem obrigação de ser o paraíso; então se quer dos filmes a fantasia do utópico, e não a realidade do sonho. Há lugar para o filme que cria o futuro e para o que chora o presente. Daniel sorri, e abraça Sara em público. Mas está a quilômetros de casa, na terra onde o sol lhe faz tirar a roupa. O que será dele de volta na terra do frio e dos uniformes? Sara sorri e anseia um lugar melhor, mas está em trânsito e não em terra firme. De longe, o Rio de fato é bonito. Mas o dia seguinte ainda não veio.

Então por que, afinal, a transa? Daniel descobriu sua sexualidade? Se aproveitou de Sara para isso? Estão apaixonados, mas o amor é proibido? É só uma perpetuação de clichês e preconceitos? A meu ver, as questões não são essas. Há ali uma utopia, mas não aquela que demandam, não a utopia do “amor em tempos de desamor” sugerida pela própria campanha de marketing, nem a da conquista de direitos, nem a da sexualidade livre, nem a da emancipação do gênero. Uma que é simultaneamente mais simples que as outras, e muito mais inatingível: a utopia de que, no meio de tudo, de algum jeito, por alguns instantes, em algum lugar, aqui e agora, o novo e o velho possam foder.