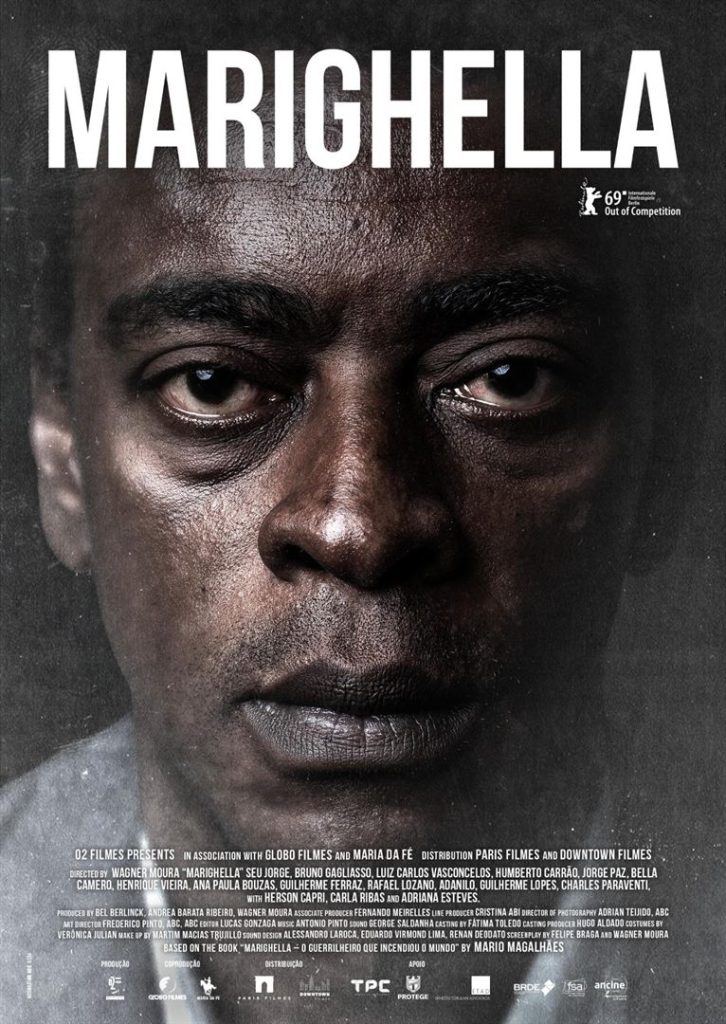

“MARIGHELLA” – Viva a democracia!

O que justifica uma obra como MARIGHELLA são dois fatores. O primeiro é a ampliação da publicidade de uma personagem importante na História brasileira recente. O segundo é a recordação de tempos sombrios que não podem voltar. Portanto, mesmo se fosse ruim, o filme já seria importante.

O longa mostra um pouco da trajetória de Carlos Marighella, um político, escritor e guerrilheiro que, durante a ditadura militar, se doou de corpo e alma pelas bandeiras que levantava – sobretudo a da democracia e a do Brasil. Cercado de revolucionários mais jovens, ele liderou a luta armada e chegou a ser considerado pelo regime golpista seu “inimigo número um”.

Uma virtude do filme é a sua consciência quanto à complexidade do período. Ainda que tenha escolhido uma fração da movimentação social contrária ao golpe (nada é mencionado, por exemplo, daqueles que foram para o exílio), o roteiro, escrito por Felipe Braga com o diretor Wagner Moura (a partir do livro de Mário Magalhães), tem clara preocupação em mostrar que não havia uníssono, mas união, dentro do círculo do protagonista. Nos primeiros minutos, Jorge “Branco” (Herson Capri, muito bem no papel) entra em uma discussão fervorosa com “Preto” (apelido de Marighella) sobre como reagir. Também com Clara (Adriana Esteves, em atuação fraca) é exposta a divergência, inclusive com viés de reprovação. Nas suas palavras, “quando ele fala em luta armada, fala com uma superioridade moral que ela não admite”. Enquanto Henrique (Henrique Vieira, razoável) defende que “matar não é um ato revolucionário”, Humberto (Humberto Carrão, bastante visceral) não se furta a executar um plano de homicídio mesmo que na frente de uma criança.

Soberbo, Seu Jorge constrói Marighella como um conjunto de convicções encarnadas em uma só pessoa, alguém irredutível no que se propõe. Sua voz aveludada contrasta com o discurso impetuoso e com o olhar sempre expressivo, características dignas de nota. Ainda que de maneira breve (em razão de uma montagem, naquele momento, apressada), o drama sentido na cena em que ele está em uma ponte é tocante, mas apenas graças à sua atuação, pois o filme é pouco hábil em seu lado dramático. Como resultado, torna-se maniqueísta. É verdade que o longa aborda o sofrimento do filho e da mulher de Marighella, tristes por não poderem estar ao seu lado. Suas atuações, contudo, deixam muito a desejar. A mise en scène de Wagner Moura é limitadíssima no quesito dramático: quando o filho assiste ao pai sendo levado, parece que a criança ficou impressionada pelo conteúdo do que viu, não por envolver seu próprio pai; quando Clara se senta sozinha na cama, quase de costas, a movimentação é deveras artificial. Nem mesmo o sacrifício de Humberto alcança sua potência dramática.

A despeito da dificuldade com o drama, o filme não é apelativo em relação à violência. Os enquadramentos fechados podem encurtar o campo, mas não obstam a compreensão do que está ocorrendo, deixando, desse modo, de glamourizar cenas fortes. A duração do longa é extensa (mais de duras horas e meia) em demasia e existem cenas desnecessárias (a do lamento da ex-mulher do protagonista, as inexplicáveis quebras visuais da quarta parede, as repetições da gravação para o filho etc.), mas os atos políticos, de maneira coerente, são o que prevalece. O diretor se vale de câmera na mão, por vezes de maneira frenética, para transmitir a tensão das cenas de ação, o que é bastante eficaz. O erro de Moura, contudo, é movimentar a câmera mesmo quando isso não é necessário – por exemplo, quando Marighella e Branco (Luiz Carlos Vasconcelos, muito convincente mesmo não sendo muito relevante) conversam em um lugar abandonado.

Bruno Gagliasso tem a tarefa ingrata de interpretar um vilão. O antagonismo não seria problemático se não fosse o ar simplista e unidimensional do papel. Trata-se de um vilão cruel o suficiente para urinar em um muro com um cartaz do rosto de Marighella, um vilão racista que sente prazer perseguindo (quando não matando) negros, um ser desumano cuja família aparece em apenas uma cena, praticamente irrelevante. Com voz mansa, sempre fumando e com cara de mau, Gagliasso é superado apenas por Charles Paraventi, cujo sotaque forçado ao falar português é simplesmente ridículo (ainda mais por ser um ator conhecido e que fala o idioma como um nativo).

Uma cinebiografia de Carlos Marighella é desafiadora em razão da complexidade dessa personagem. Ele tinha família, mas escolheu a Ação Libertadora Nacional. Culto, foi pela luta armada que verdadeiramente se notabilizou. Enfrentou uma narrativa personalista deturpada (que o taxou de “terrorista”) durante um período em que as pessoas tinham sua liberdade reduzida, quando não eliminada. Ainda que longo demais e flertando com alguma deificação de Marighella (ao invés de explorar melhor outros aspectos da sua vida ou do contexto em que viveu), o filme capta a essência do momento – um momento que é preciso afirmar, reiteradas vezes, que não deve ser repetido.

Desde criança, era fascinado pela sétima arte e sonhava em ser escritor. Demorou, mas descobriu a possibilidade de unir o fascínio ao sonho.