“A PALAVRA” – Viver e morrer sob as luzes

* Filme assistido na plataforma da Supo Mungam Films (clique aqui para acessar a página da Supo Mungam Plus).

Dos clássicos é difícil falar. Tanto já foi escrito sobre A PALAVRA que, ao revisitar os pacientes planos de Carl Theodor Dreyer, parece despropositado repetir as loas, rememorar os lentos e hipnóticos discursos de Johannes (as sobrancelhas franzidas de Preben Lerdorff Rye enquanto fala, como se perpetuamente assombrado), exaltar outra vez uma das maiores cenas finais da história do cinema. Começo, então, estas breves palavras por um caminho inusitado e fatalmente impopular: pela constatação de que, pela primeira vez em muitas visitas ao filme, algo parecia fora do lugar – algo pequeno, mas visível. Por anos considerei “A Palavra” um filme perfeito, irretocável. Não é assim o caso, hoje. Chamemo-lo de um grande filme, e basta. Talvez, então, reste espaço para escrita.

A história dos Borgen é a história de um milagre, disso todos sabem, e, portanto, da frivolidade dos dogmatismos frente a fé sincera. A inquietação, que revela igualmente as pequenas falhas e os grandes acertos do filme, vem de certa tendência de Dreyer ao formalismo (disto ao dogmatismo, não é longe), aos planos deliberadamente rotineiros, esparsos pelo filme. Há o argumento – válido e em certa medida correto – que essa rigidez é justificada, mesmo necessária, para que os minutos finais tenham exclusividade do sublime, do intocável. Mas isso não verdade. Dreyer, em mais de uma oportunidade, reserva sacralidade para representações ordinários, no melhor sentido da palavra – o tênue e majestoso travelling panorâmico das fiéis que assistem à pregação de Peter talvez seja o melhor exemplo.

Igualmente, posso ser refutado com a alegação de estar sendo superficial na minha leitura, cego para as sutilizas que se escondem por trás de alegada simplicidade. Também não é o caso. Muito foi e deve ser dito para as luzes dos cenários de “A Palavra”, um jogo de clarezas e sugestões que só pode ser categorizado como um dos filmes mais belamente iluminados da história. É uma das duas camadas importantes que Dreyer opera enquanto subtexto do sagrado, a outra sendo a movimentação de seus atores, que entram e deixam o quadro, numa dança que seria teatral se o fora-de-campo não fosse o oposto das coxias – vivo, populado, falante.

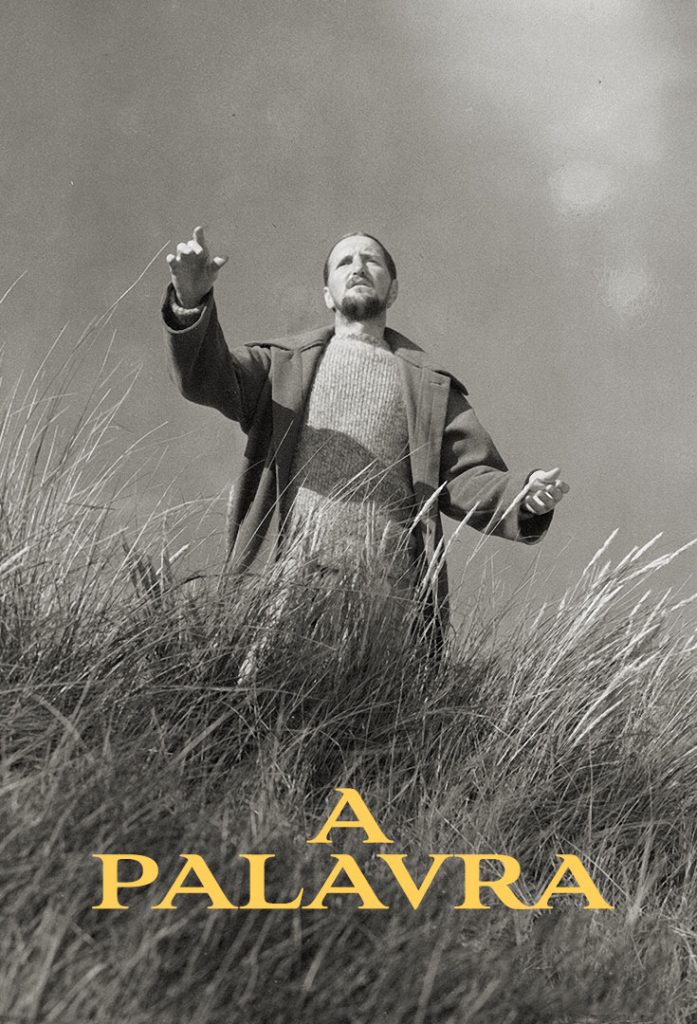

Johannes, o filho do meio que todos julgam ter perdido a cabeça estudando os escritos de Kierkegaard, é o personagem central de “A Palavra”, mesmo tendo relativamente pouco tempo de tela, em poucas cenas, e o problema com a rigidez de Dreyer reside nelas. Sua primeira aparição, na cena de abertura, é inesquecível. De braços abertos, ele profere palavras de ordem no topo das pequenas colinas do vilarejo – ninguém o ouve exceto a natureza, como se implorasse ao mundo todo. Também impressionante é a grandíssima cena de sua conversa com a pequena Maren (Ann Elisabeth Rud), na qual os arredores parecem girar e eles parecem fixos, fincados um no outro. Mas nas eventuais intrusões de Johannes nas salas da casa da família, interrompendo conversas e verbaliza seus presságios, Dreyer se recusa a aproximar sua câmera, a atentar aos olhos cansados de seus personagens, para os gestos lentos e pesados (como se aproximou de Renée Jeanne Falconetti quase trinta anos antes, em “A Paixão de Joana D’Arc“).

Nada disso tira a grandeza de “A Palavra”. A sensibilidade de Dreyer para certo mergulho ontológico permanece extraordinária, e é inegável que, na larga maioria de seu filme, o transcendental segue emanando das menores coisas, dos sorrisos singelos de Inger (Birgitte Federspiel), da ingenuidade de Maren, dos apelos apaixonados e desesperados de Anders (Cay Kristiansen), das velas acesas na mesa, das luzes do carro atravessando a janela, dos ventos lá fora, do balanço da vegetação, da manufatura do trabalho, da repetição e do milagre dos dias após o de hoje.

Que Inger, ao final de “A palavra”, se levanta de seu caixão, beija um Mikkel (Emil Hass Christensen) agora plenamente crente, e traz sorrisos de volta aos rostos a sua volta – e que mais cedo, seu filho recém-nascido sobrevive ao parto cruel que lhe tirara a vida –, é um milagre da mais alta ordem religiosa, da fé mais profunda e inabalável. E que todos esses homens e mulheres, Borgens e Petersens, caminham e pensam e falam e amam e brigam e se reconciliam por 126 minutos – e que Birgitte Federspiel, deitada no leito com os olhos fechados, imóvel, está inegavelmente morta –, que isso tudo é assim nas telas, e nelas apenas, é um milagre da mais alta ordem cinematográfica.