“DRÁCULA” – Entre adaptações e releituras

Quando se fala em personagens clássicos do terror, indubitavelmente, o Conde Drácula é lembrado e reutilizado. Desde sua origem literária nas mãos de Bram Stoker, o famoso vampiro já apareceu em diversas adaptações para o cinema, tais como “Nosferatu“, de F. W. Marnau, e “Drácula de Bram Stoker“, de Francis Ford Coppola. O conjunto diversificado de produções, por vezes, buscava a fidelidade junto ao material original, por outras, assumia uma postura mais livre. Dentro desse espectro de possibilidades, está a minissérie DRÁCULA e seu convidativo movimento de homenagem e releitura.

Realizada pela BBC e distribuída pela Netflix, a minissérie é idealizada pelos responsáveis por “Sherlock“, Steven Moffat e Mark Gatiss. Dividindo-se em três episódios de uma hora e meia, a história combina o estilo procedural de tramas fechadas em si mesmas e uma linha narrativa mais ampla e contínua. Ao longo de tudo isso, o espectador é apresentado àquela versão do Conde Drácula em seu castelo na Transilvânia em 1887, apavorando os moradores locais até o momento em que decide se aventurar por outros lugares em busca de mais vítimas. Durante o percurso, ele se vê confrontado por ameaças que tentam interromper seu rastro sangrento.

Os showrunners partem de uma visão tradicional do personagem, saída das páginas de Bram Stoker, ao trazer passagens facilmente reconhecíveis do livro. Nesse sentido, retoma-se seu conhecido arco envolvendo a chegada de Jonathan Harper ao castelo, a degradação física e psicológica do homem em virtude do contato com a criatura e a viagem de navio do vampiro para a Inglaterra para avançar por outros caminhos. Além disso, o roteiro recupera elementos enraizados na mitologia ficcional, tais como a necessidade de ser convidado para entrar em qualquer ambiente, o temor diante do crucifixo católico e a possibilidade de destruição frente à luz solar, para dar um ponto de partida ao mundo ali criado.

Trata-se, contudo, apenas de um ponto de partida, porque Steven Moffat e Mark Gatiss não se furtam em imprimir suas próprias perspectivas ao vampiro. Nos dois primeiros capítulos, isso é feito de modo mais comedido a partir do segmento passado dentro de um convento e da dinâmica de confinamento no interior da embarcação marítima – respectivamente, inova-se na abordagem ao colocar um embate aberto entre figuras religiosas e o antagonista demoníaco e construir uma áurea de mistério para a tripulação e os passageiros do navio diante dos brutais assassinatos ocorridos ali. Já no terceiro, é possível perceber com maior clareza a influência dos criadores em deixar sua marca: o vilão é levado para os tempos modernos, lidando com uma tecnologia desconhecida por ele e pessoas com personalidades muito diferentes sob uma narrativa de ritmo mais lento e que articula terror, drama e humor irônico. É curioso, inclusive, como a mitologia é ressignificada para dar outras cargas dramáticas e narrativas, principalmente, ao crucifixo e à luz solar.

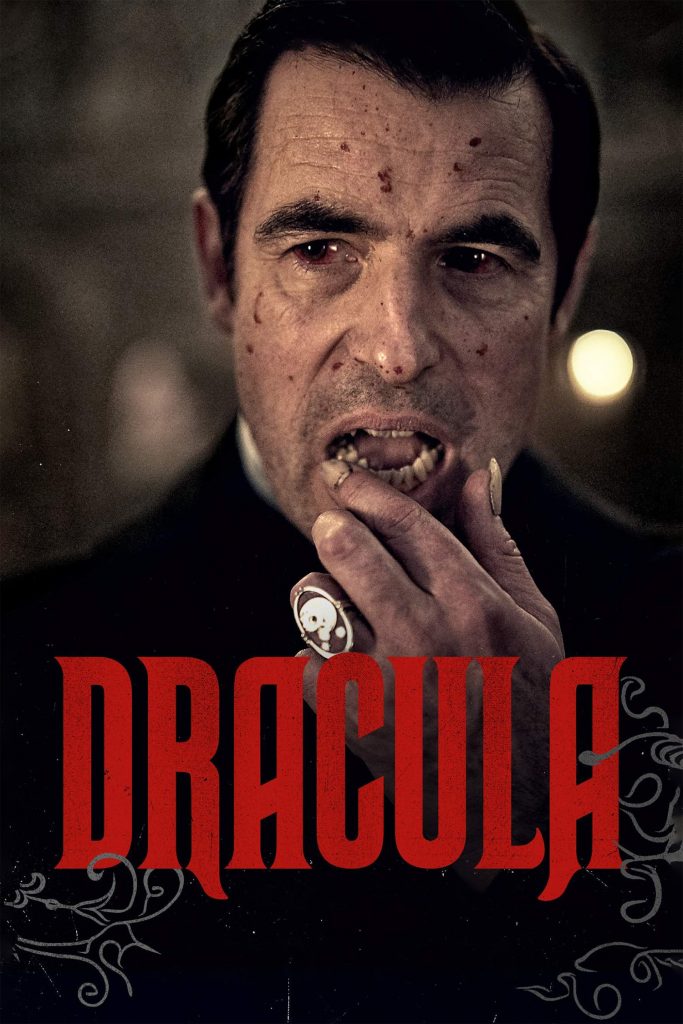

Mesmo introduzindo um estilo particular à história, o texto e a direção de Paul McGuigan não deixam de acentuar o caráter bestial daquele ser, que já estava presente no material original. Diferentemente da obra de Coppola, mais interessada em dar ao personagem somente uma roupagem sedutora, a minissérie reafirma constantemente como aquele homem na verdade é um monstro obcecado por beber sangue humano e encontrar alguém que divida com ele a imortalidade: os ataques são filmados de modo a ressaltar a brutalidade (um gore compatível ao significado daquelas ações) de mutilações, mordidas e as mortes em geral, bem como retratar as deformações animalescas no corpo de Drácula e em suas vítimas (a pele enrugada e sem vida, os olhos profundamente sombrios, as unhas longas e em decomposição, as feridas infeccionadas no rosto). Até pode haver alguma sensação de sofisticação e sedução na caracterização, porém ela é secundária diante de sua essência monstruosa.

O sucesso da abordagem também se deve a três outros aspectos. O primeiro é a atuação de Claes Bang, hábil em reunir e alternar entre o refinamento de um aristocrata e a crueldade de uma besta, bem como em traduzir em pequenos movimentos essas características, como se vê na postura imponente de um nobre de prestígio e nos trejeitos incontroláveis ao se deparar com sangue. O segundo é a performance confrontadora de Dolly Wells como a freira e a doutora que destinam suas vidas a destruir o vampiro, chegando ao ponto de assumir um comportamento nada condizente com as regras das instituições das quais fazem parte. E o terceiro diz respeito ao trabalho de maquiagem e de efeitos visuais, capaz de demonstrar a fisionomia grotesca de Drácula, a contínua degradação das vítimas e o horror das consequências de ser um morto-vivo (destacando-se, por exemplo, o que é feito com Jonathan Harper no primeiro episódio).

As diferentes maneiras de se relacionar com a obra literária original ficam igualmente evidentes na composição visual dos episódios. Inicialmente, o soturno dá o tom a partir da fotografia sombria com leves filtros de luz trazidos pela lua ou por velas e do design de cenários consumidos pelo tempo, como o navio antigo e precário e o castelo de paredes desgastadas e cômodos obsoletos (grutas e longas escadas em caracol); quando chega o último capítulo, a paleta de cores e o design de produção ganham ares mais contemporâneos e idealizados ao trazer ambientes frequentados por jovens e preenchidos com luzes neon, que continuam contrastando com a dimensão macabra ao redor de Drácula.

Sabendo quando encerrar uma produção no mais alto nível, “Drácula” não sofre do mal de querer prolongar exaustivamente sua narrativa. Poderia até haver material para outros episódios e temporadas, mas os realizadores da minissérie estão mais preocupados em entregar um trabalho coeso e regular que reúna o tradicional e o novo, trabalhe as questões de mortalidade do personagem e abra espaço para outros elementos e construa um tom violento absolutamente justificável.