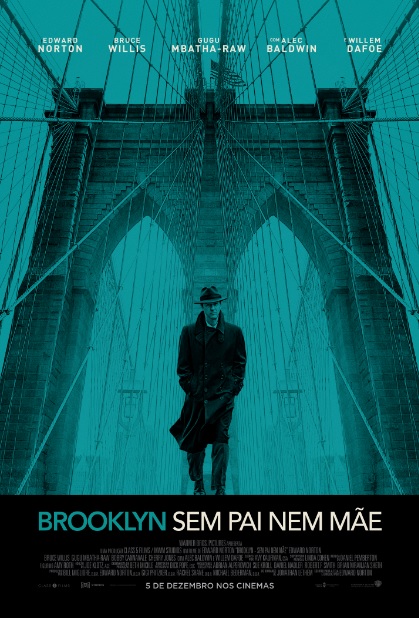

“BROOKLYN – SEM PAI NEM MÃE” – Ambição mascarando uma hipérbole

A ousadia de BROOKLYN – SEM PAI NEM MÃE é um valor em si mesmo que deve ser reconhecido. A produção é bastante ambiciosa em criar uma história densa dentro de um gênero que, diante de tantos clichês, exige originalidade. Todavia, a ambição mascara uma hipérbole como se grandiosidade fosse.

Passando-se na Nova Iorque dos anos 1950, o filme tem por protagonista Lionel Essrog, um detetive particular com Síndrome de Tourette concentrado em solucionar o caso do assassinato de Frank Minna, seu patrão e amigo. Frank parecia estar no meio de um caso simples, porém as razões de sua morte são desconhecidas, fazendo com que Lionel procure pistas a partir da última palavra dita por ele.

Trata-se da adaptação dirigida, roteirizada, protagonizada e produzida por Edward Norton a partir do romance policial escrito por Jonathan Lethem. O experiente ator retoma o segundo filme da sua carreira como diretor (depois de “Tenha fé”, em 2000). Mesmo coesa, a estética não é exatamente apurada em “Brooklyn”, que resulta em um filme noir capaz de reunir os elementos imagéticos do gênero (penumbras nos planos fechados, planos abertos noturnos, longos casacos de frio, chapéus estilo Fedora etc.), sem fornecer a eles, todavia, grandes funções simbólicas. Por exemplo, o design de produção de Beth Mickle apresenta um sugestivo mosaico no azulejo da piscina (alusão ao quebra-cabeça sendo desvendado) e explora intensamente a cor vermelha (nas duas primeiras vezes, como anúncio de violência; na terceira, precede uma cena romântica), até porque ela destoa das demais. É pouco para uma filme de pouco menos de cento e cinquenta minutos.

Por outro lado, a trilha musical de Daniel Pemberton é sublime. “Woman in blue” (em tradução livre, “mulher de azul”, referência à cor do casaco que Laura utiliza) traduz um jazz charmosíssimo que, embalado pelo forte trompete, fortalece a personalidade da personagem que representa. A composição é apenas uma das diversas músicas de Wynton Marsalis presentes na película, incluindo o aprazível Leitmotiv “Motherless Brooklyn theme” e “Daily battles” – esta se faz presente na que talvez seja a melhor cena do longa (a única verdadeiramente intensa), quando Lionel e Laura dançam (ela reaparece na voz de Thom Yorke, em versão bem diferente, mais soturna e extradiegética). Nessa cena, Norton cria uma atmosfera romântica única, colocando o casal como duas almas que encontram no som uma bolha que os protege do mundo que tanto os maltrata (merece atenção o sumiço gradual dos tiques de Lionel, os olhos de Laura que se fecham e a aproximação paulatina de seus corpos).

Ignorando pequenos equívocos de continuidade (como o olho roxo de Lionel), a película tem outros atributos positivos, como a montagem de Joe Klotz e a exploração da subjetividade mental de Lionel. Klotz usa a fusão com critério (a elipse no visor do carro de Lionel quando se desloca ao Harlem é belíssima), assim como a montagem paralela (é eficaz, dentre outras, na sequência em que Laura está no metrô enquanto Lionel vai atrás dela de táxi, estimulando a adrenalina do momento ao colocar no meio o trompetista do desperdiçado Michael K. Williams). Os raccords aproveitam algumas vezes a subjetividade mental, como na primeira cena em que Lionel usa droga (metaforicamente, ele dá um mergulho, a que se segue um nado literal de outra personagem).

A despeito de tantos acertos e do cast de peso – além dos já mencionados, nomes como Willem Dafoe, Alec Baldwin, Cherry Jones, Bruce Willis e Bobby Cannavale -, faltou um esmero maior no roteiro. Salta aos olhos um elenco numeroso tão subaproveitado, com personagens sem aprofundamento e coadjuvantes que só aparecem quando conveniente para a narrativa. A trama, assim, se torna inflada e pouco verossímil (como os colegas de Lionel não se incomodam com seu sumiço?), dando espaço apenas para Norton e Gugu Mbatha-Raw. Ele ratifica o próprio talento ao humanizar, na interpretação, alguém tão vulnerável quanto Lionel (embora o uso de uma doença como recurso cômico seja, no mínimo, questionável), distinguindo a fala da personagem em relação à narração voice over, esta com timbre mais grave, demonstrando maior controle intelectual. Ela, por sua vez, tem a sabedoria de não fazer de Laura uma femme fatale comum, dosando a fragilidade com a coragem da briosa personagem.

No que mais precisa, “Brooklyn – sem pai nem mãe” falha substancialmente. Em questões periféricas, é previsível (como no pífio arco dramático de Tony e no uso de um item de vestuário como engrenagem narrativa); na trama central, equivocadamente rebuscado. Esse equívoco se dá em duas frentes: do ponto de vista narrativo, o mistério a ser solucionado é deveras simples e ocultado por cenas dispensáveis (que só alongam o filme, sugerindo algo maior do que a realidade, como aquela sensação de “era só isso?”); tematicamente, a miscelânea temática impede reflexões mais verticais. Resumidamente, há uma miscelânea entre poder, planejamento urbano e racismo que, a rigor, não passa da utilização dos dois primeiros como ferramentas do segundo. Nada surpreendente ou original, chamando menos a atenção que o ritmo truncado da narrativa (não faz sentido que Danny sofra na primeira diligência enquanto Lionel demore para encontrar resistência às investigações). A produção parece grandiosa, porém, na prática, é hiperbólica.

Desde criança, era fascinado pela sétima arte e sonhava em ser escritor. Demorou, mas descobriu a possibilidade de unir o fascínio ao sonho.