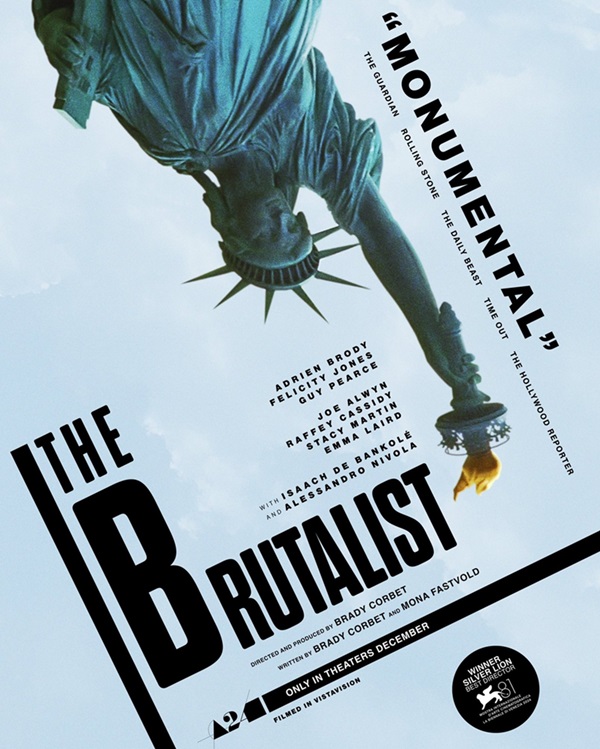

“O BRUTALISTA” – O risco da crítica enviesada [48 MICSP]

Elaborar uma crítica envolve o perigo de generalizar e tornar unidimensional a ideia defendida. O que é feito em O BRUTALISTA é uma crítica bastante dura que constantemente flerta com esse risco, o que pode ser ofuscado por suas inegáveis virtudes técnicas. O problema não está em ter uma ideologia, mas deixar que o enviesamento simplifique demais o que é complexo.

László Tóth é um célebre arquiteto húngaro judeu que sobreviveu aos campos de concentração. Após o sofrimento pelo qual passou, ele migra para os EUA, em 1947, sonhando com uma vida melhor. Após um início ruim, surge uma oportunidade de trabalho que o empolga, mas que acaba ditando a sua vida por longos anos.

O filme de Brady Corbet é uma mistura de drama histórico com épico. Na sua faceta de épico, são cerca de três horas e meia de duração que não demoram para passar, mas são sentidas pelo espectador, pois a obra lhe deixa muito para pensar. O prólogo foca na imersão do espectador, com um plano-sequência um pouco confuso e que estimula a sensação de alívio quando acaba. O epílogo é uma síntese emocionada da história, ou seja, o início e o fim têm um apelo emotivo. Entre eles, o roteiro de Corbet e Mona Fastvold é dividido em duas partes.

Na primeira parte, a narrativa é menos tortuosa e melhor costurada do que na segunda, porém é menos intensa. Seu clímax ocorre em uma cena envolvendo Attila (Alessandro Nivola) com um monólogo impactante, colocado pela fotografia na penumbra. Na segunda parte, contudo, há mais cenas que chamam a atenção, como a da contemplação do mármore, a do ato chocante (sem maiores detalhes para evitar spoilers) e a da insurgência de Erzsébet. O terceiro destaque é o melhor momento de Felicity Jones, que, apagada no geral, aqui brilha graças à mise en scène esplendorosa (a lentidão da sua aproximação, a escolha do meio de transporte, a teatralidade indicada pela panorâmica, a primeira reação a ela…).

Tecnicamente, Corbet faz um trabalho irrepreensível. Tudo é apresentado em nível de excelência, podendo-se citar, a mero título exemplificativo, o brilhante design de som. A trilha musical é dotada de personalidade e foge dos clichês, conduzindo o público pelos meandros da trama, como no otimismo edificante dos créditos iniciais (uma boa introdução à jornada) e no eco da melodia de uma canção instrumental com a oração na sinagoga. O som pode fomentar sentimentos positivos (a música de maravilhamento da cena em que László abre as estantes), mas também sensações tormentosas (a desaceleração da música, na cena do bar de jazz, com a sobreposição de sons de incômodo). Outro aspecto em que o filme é primoroso repousa nas atuações, em especial de Adrien Brody e Guy Pearce. Ainda que László seja um gênio com uma jornada de sofrimento, a comparação do trabalho de Brody em “O pianista” é descabida, pois as duas personagens são muito diferentes. É possível se compadecer por ele, todavia, é imperioso fazer ressalvas quanto à sua conduta do ponto de vista moral. Trata-se de outro trabalho magnífico de Brody. Quanto a Pearce, é um dos melhores da sua carreira, na medida em que o ator acerta na dosagem do binômio riqueza-excentricidade (isto é, sem ser caricatural).

Certamente não é problemático que o filme adote um posicionamento político de reprovação ao ideal conhecido como “american dream”. O voice over do noticiário é empregado para situar o espectador; quando fala da Pensilvânia, vende a famosa ideia de ser a “terra das oportunidades”, o que o longa faz questão de desconstruir. Com isso, defende que a fundação dos EUA ocorre através de mentiras voltadas ao enriquecimento (a empresa de Attila), da segregação racial (no caso de Gordon), da (in)tolerância aos imigrantes (no caso de László) e do impulso da Igreja. Para “O brutalista”, o cidadão estadunidense é mentiroso, como Audrey (Emma Laird), inescrupuloso, como Harry (Joe Alwyn), racista e nada confiável, como Harrison. O “american dream” é uma farsa que enganou os imigrantes, recebidos com hostilidade e desconfiança.

O que se torna problemático, no entanto, é a aproximação ao maniqueísmo que o filme acaba fazendo. Sâo inúmeras as falhas morais das personagens estadunidenses, sendo Maggie (Stacy Martin) a única exceção, com um espaço minúsculo em tela. De outro vértice, sobejam virtudes das personagens judias, que são vitimizadas ao extremo e quase nunca fazem vítimas. A questão não é o quão fiéis à realidade são os fatos narrados, mas a maneira enviesada com que são tratados. De maneira geral, a vítima de László é ele mesmo, com lapsos que são reflexos de uma obsessão e da sua fragilização, não da maldade, como Harrison, por exemplo. Mesmo sendo uma produção do Reino Unido, esse discurso agrada à maior parte de Hollywood. Não é um discurso falso, mas contaminado por um viés que torna o longa mais simplista do que poderia (e deveria) ser. Às vezes, como se sabe, a linha que separa o cinema da propaganda fica tênue ou mesmo desaparece.

* Filme assistido durante a cobertura da 48ª edição da Mostra Internacional de Cinema em São Paulo (São Paulo Int’l Film Festival).

Desde criança, era fascinado pela sétima arte e sonhava em ser escritor. Demorou, mas descobriu a possibilidade de unir o fascínio ao sonho.