“ARGYLLE – O SUPERESPIÃO” – A intenção, a preguiça e o marketing

Mesmo parecendo elaborado e divertido, ARGYLLE – O SUPERESPIÃO, no fundo, é uma produção preguiçosa que acredita fazer mais do que realmente faz. Cansativo e de poucas virtudes, o filme é ambicioso demais para o que apresenta e menos valoroso do que deveria, dada a sua proposta.

Argylle é um espião fictício criado pela escritora Elly Conway. O que Elly não sabe é que as histórias contadas em seus livros sobre o agente secreto correspondem a fatos verdadeiros, de modo que ela passa a correr risco de vida ao ser repentinamente inserida no mundo real da espionagem.

Em princípio, existem ingredientes interessantes no filme. O roteiro de Jason Fuchs parte de um diálogo entre literatura e cinema, entrelaçando a ficção dentro da ficção (a literatura) com a ficção dentro da realidade (a diegética). A partir disso, Fuchs cria uma narrativa rocambolesca que, por ser demasiado repetitivo, se torna cansativo. É instigante a dinâmica entre Elly e Aidan, de um lado, entre Argylle e Wyatt, de outro, e com a Divisão, no meio, porém o texto extrapola o limite do razoável com as reviravoltas.

Matthew Vaughn se apropria da metalinguagem para elaborar uma espécie de espelhamento entre elementos de seu filme. Assim, há duas cenas em que tocam a mesma canção – “You’re the first, the last, my everything”, de Barry White – cujo paralelismo é proposital, considerando não apenas a música, mas o visual das personagens e suas condutas. O espelhamento existe também entre Elly e Argylle, criadora e criatura, quando o zoom e a fala são usados para modificar o interlocutor, e entre Aidan e Argylle, na cena do trem. Muitas vezes, aliada ao uso de câmera subjetiva, a montagem usa wipes, ora para acentuar a confusão mental da protagonista, que vê Argylle e Aidan se intercalando à sua frente, ora para unir o ponto de foco ao ponto de vista (Elly).

O que se torna problemático é que Vaughn não sabe ser sutil em momento algum, o que poderia ser uma virtude, se bem empregada. O espelhamento, por exemplo, é literal, como quando Elly fala com Argylle em frente a um espelho. Da mesma forma, o script é incapaz de conceber subtextos, esvaziando ideias com potencial (mas não exploradas), como o jeito workaholic de Elly, a onipresença do digital e o anarquismo (cuja referência é gratuita). É verdade que um filme não precisa ser sutil, contudo, há um conflito entre o que “Argylle” quer ser e o que efetivamente é.

Como mencionado, há excesso de plot twists, o que se torna enfadonho. A intenção do longa é subverter os filmes de espionagem, porém o resultado é desagradável para o espectador. Nesse objetivo de subversão, o diretor ridiculariza o subgênero, tentando moldar uma sátira, no entanto o filme não satiriza absolutamente nada. Como se não bastasse a fragilidade gritante do humor, todas ironias direcionadas à subversão acabam sendo, na prática, ferramentas narrativas. Por exemplo, quando Aidan encontra facilmente um objeto para trancar uma porta, afirma que é “conveniente”. O erro está no fato de que o filme se limita a apontar a conveniência e, ainda mais grave, se aproveitar dela. Demonstrar que essa conveniência não seria suficiente para a dificuldade enfrentada na cena seria uma solução muito mais inteligente.

Todos os clichês dos filmes de espiões se fazem presentes, o que ratifica que, mesmo tentando satirizar o subgênero, Vaughn se apropria do que facilita a construção do seu trabalho. Assim, o filme se revela preguiçoso na medida em que suas noções de subversão são tolas (se o espião é ou não galã, da forma como abordada, é estúpida), quando não aproveitadas enquanto comodidades, e que os clichês fazem parte da sua composição (o que inclui o núcleo da trama, um plot twist que não poderia ser mais ociosa do ponto de vista criativo). A mesma preguiça está presente nas cenas de ação, considerando os efeitos de VFX e CGI pavorosos. O trabalho gráfico é extremamente artificial e não soa como sátira, mas como escolha pelo caminho mais fácil – ou seja, aquele sem efeitos práticos. A cena da fumaça pode parecer bela para alguns olhos, mas não é criativa, muito menos memorável. Diversamente, a cena da patinação tem um pouco mais de imaginação.

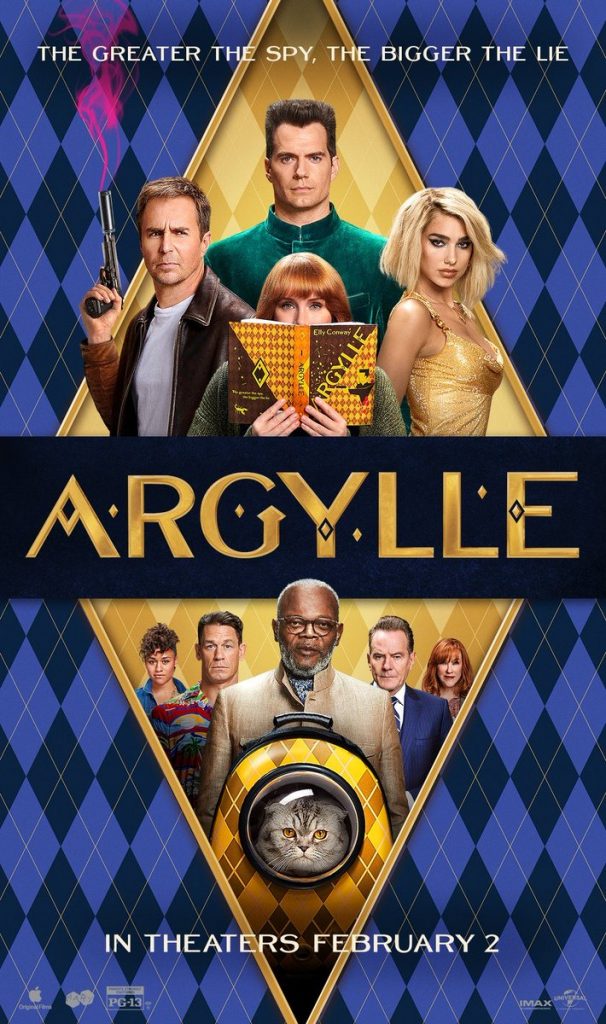

O marketing de “Argylle” usou bastante o star power dos grandes nomes do elenco, como Henry Cavill, John Cena, Dua Lipa e Samuel L. Jackson, para a sua promoção. O tempo de tela dos quatro, porém, é minúsculo, com atuações que variam entre ruins e fracas. O filme real, diferente (e pior) do que é vendido, quase se limita a Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Catherine O’Hara e Bryan Cranston, cujo apelo popular é bem menor – os desempenhos, não muito melhores. Depois de “Kingsman: serviço secreto”, Matthew Vaughn prosseguiu com propostas similares, mas com produções cada vez piores. O trabalho do marketing, porém, foi bem feito.

Desde criança, era fascinado pela sétima arte e sonhava em ser escritor. Demorou, mas descobriu a possibilidade de unir o fascínio ao sonho.