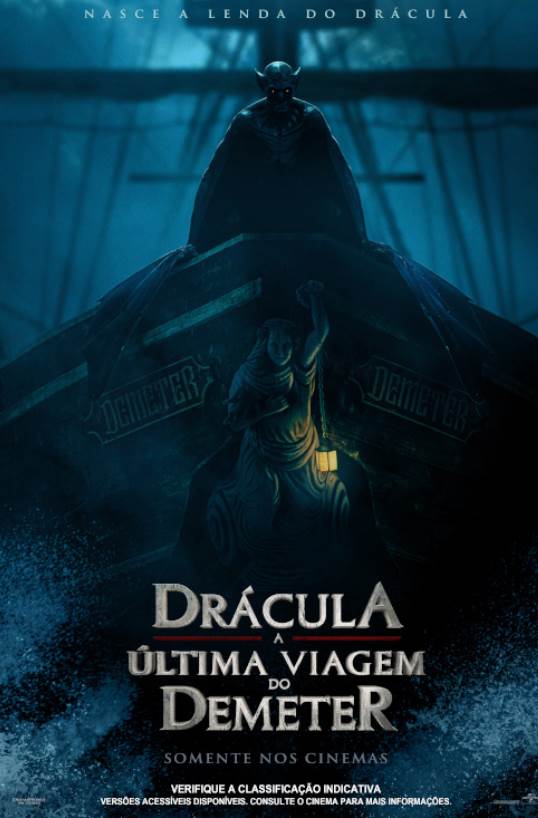

“DRÁCULA – A ÚLTIMA VIAGEM DO DEMÉTER” – Terror banal ao invés de terror náutico

A obra por trás de DRÁCULA – A ÚLTIMA VIAGEM DO DEMÉTER é nada menos que um clássico e a ideia de adaptar um capítulo do livro é boa. Porém, o que o filme faz é aplicar ao capítulo uma racionalidade típica de qualquer terror genérico, sem respeitar suas idiossincrasias, perdendo a oportunidade de se equiparar a filmes com propostas similares, como “Leviathan” (1989) e “Triângulo do medo” (2009).

O capitão Eliot não sabe, mas a carga que o Deméter carrega para Londres inclui um mal que vai assombrar toda a tripulação. Os eventos, cada vez mais assustadores e perigosos, vão pôr à prova até mesmo Clemens, um médico cético que foi aceito no último momento para viajar com o grupo. Todos, porém, estão condenados a um triste fim.

A escolha de Liam Cunningham para o papel do capitão é acertada não porque seu desempenho seja extraordinário (é no máximo bom quando lhe é exigida maior carga dramática), mas porque sua voz imponente, em voice over, auxilia na imersão do espectador. Isso é importante não apenas porque garantir a imersão é sempre fundamental, mas porque, em se tratando de uma adaptação de um capítulo do livro de Bram Stoker que, por sua vez, é (metalinguisticamente) baseado no diário de bordo, a narração em primeira pessoa é muito coerente. O mesmo não pode ser dito do final, em que os roteiristas Bragi F. Schut e Zak Olkewicz fogem da proposta, criam um senso de heroísmo exagerado e adotam outro narrador.

Os roteiristas também não souberam desenvolver o subtexto que apresentam sobre o conflito entre razão e emoção. Esse conflito está no racismo sofrido por Clemens (Corey Hawkins, talvez em seu melhor trabalho, o que não significa muito), já que ele é instruído e ainda assim é rejeitado, mas principalmente na interação entre ele e os demais tripulantes. O erro, todavia, está em não explorar com maior profundidade esse conflito. Joseph (Jon Jon Briones), por exemplo, quer que o novo integrante não seja pagão, então não faz sentido que ele, tão fervoroso, esteja satisfeito com o mero conhecimento de um santo. A religiosidade se apresenta no terço usado por Toby (Woody Norman), mas surge repentinamente como se fosse um elemento já consolidado. As crenças dos marinheiros, relativas a maus presságios, aparecem de maneira esporádica e ajudam a criar a atmosfera, mas não colaboram no mencionado conflito. Existem, é verdade, algumas falas em que Clemens ressalta sua posição cética, como ao afirmar que “o céu não sente nada” quando ocorre precipitação. Porém, os diálogos, em geral, são muitas vezes risíveis – por exemplo, quando Wojchek (David Dastmalchian, sempre confiável) se cala com a obviedade dita por Clemens ao ser acusado por ele, quando o choro de Toby se encerra com uma fala motivacional singelíssima, como se tudo estivesse como antes, ou quando o protagonista grita para o vilão que “precisa” que tudo faz sentido, uma ideia mencionada antes, mas incrivelmente vazia. O único diálogo que se salva é aquele em que Anna (Aisling Franciosi em um sotaque desnecessário) relata a Clemens a lenda de Drácula, dando mais corpo ao vilão.

O longa não precisava demandar exercícios interpretativos, poderia ser um terror literal, porém a discussão de Clemens sobre a necessidade de “entender o mundo” é absolutamente estéril. Trata-se de um desperdício de um material muito rico, pois havia muitos caminhos possíveis. O diretor André Øvredal, no entanto, deixa de aproveitar elementos que passam despercebidos, como a mencionada religiosidade e algumas técnicas que poderiam enriquecer a mise en scène. É interessante o plano-detalhe na transfusão de sangue (a agulha na veia e o sangue escorrendo), a câmera subjetiva no convés e a rima visual da figura da proa, mas isso poderia aparecer mais. Há uma preocupação em criar uma ameaça horripilante, mas o visual é mais de um zumbi dentuço do que de um vampiro conhecido como conde, em nada se assemelhando à irretocável versão de Bela Lugosi no “Drácula” de 1931. A ideia de monstro poderia ser aproveitada, mas não é esse o caso.

Não se olvida do crescendo que Øvredal apresenta no primeiro terço do filme. Ignorando o prólogo medíocre (que seria um final muito melhor que o verdadeiro final), a trilha musical e os eventos misteriosos (a terra saindo da caixa, os animais atordoados etc.) são minimamente eficazes para inserir o público no clima de terror. Porém, a condução do medo é óbvia, quando não estúpida. A próxima vítima é extremamente previsível: é sempre aquele que não teve destaque algum até a última cena. O grupo que está em perigo adota estratégias falhas (por que não ficam todos juntos? Por que esperam tantas mortes para caçarem a ameaça?). A personagem vulnerável que está segura em um lugar inexplicavelmente se desloca sozinha em direção ao perigo (nesse caso, sequer com um gatilho específico para tal). Os jump scares são preguiçosos (mais que o normal). Inacreditavelmente, o filme praticamente não aproveita o fato de se passar em um navio, pouco utilizando as sensações de claustrofobia e maresia. É, em síntese, um terror banal, não um terror náutico.

Desde criança, era fascinado pela sétima arte e sonhava em ser escritor. Demorou, mas descobriu a possibilidade de unir o fascínio ao sonho.