Um gênio no significado máximo do termo

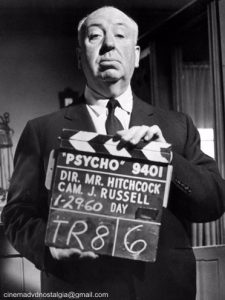

Clique aqui para ler a nossa crítica de PSICOSE, clássico do mês de abril de 2018.

Uma mulher tomando banho é assassinada por uma sombra. Não vemos o crime em si nem o criminoso, mas sentimos o impacto e temos noção das consequências. E, mais importante, achamos estar no controle e saber quem cometeu o crime e quem irá acobertá-lo. Uma trama simples e bem executada. Melhor ainda se considerarmos que estávamos errados. O tempo todo.

Alfred Hitchcock foi um mestre do cinema. Mestre no sentido mais puro do seu significado. Mestre na arte de criar arte, criar tensão e criar histórias – das mais implausíveis às mais empáticas. Seus crimes em diversos momentos não eram essencialmente críveis. Mas eram executados (e aqui me refiro à execução dos crimes em si, mas também na maneira cinematográfica como eles eram conduzidos) com sutilezas que nos fazem aceitar cada um deles.

Alfred Hitchcock foi um mestre do cinema. Mestre no sentido mais puro do seu significado. Mestre na arte de criar arte, criar tensão e criar histórias – das mais implausíveis às mais empáticas. Seus crimes em diversos momentos não eram essencialmente críveis. Mas eram executados (e aqui me refiro à execução dos crimes em si, mas também na maneira cinematográfica como eles eram conduzidos) com sutilezas que nos fazem aceitar cada um deles.

Mas não é no crime – ou não apenas nele – que se esconde a genialidade de Hitchcock. A construção da trama e a forma como ele lida com o público assumem um papel mais importante. No final, seus filmes são a soma de pedaços. Cada um construído com primor e elegância para que o resultado final seja exatamente aquele desejado. Seus filmes eram planejados meticulosamente antes mesmo das filmagens terem início. Ele sabia o ângulo que deveria ser utilizado, o posicionamento dos atores e o tempo que a cena deveria ter. Não havia espaço para improvisação em seus filmes. Dessa forma, ele teria controle absoluto para atingir seu objetivo. O impacto final não deveria depender de sutilezas, mas dos objetivos. O público nos Estados Unidos deveria reagir da mesma forma e no mesmo momento que o público na Europa ou em qualquer outro lugar do mundo.

Em “Festim diabólico”, por exemplo, o crime não é relevante. Sabemos que algo aconteceu desde os créditos iniciais. Hitchcock se diverte em nos revelar as motivações ao longo do primeiro ato e o objetivo da trama é nos levar à tensão pela frustração dos criminosos em acobertar o crime. Soma-se a isso, é claro, o formato. Algo que o mestre levava sempre ao extremo em cada um de seus filmes. Em “The lodger”, a brincadeira foi gravar o ator andando num piso de vidro, mas a partir do ponto de vista de quem estava no andar de baixo, para que o público, assim como as personagens em cena, pudesse imaginar o que se passava no quarto acima. Para Hitchcock, a arte de fazer cinema era a arte de enganar.

Em “O homem que sabia demais” (obra que ganhou uma refilmagem por ele mesmo), o medo está na execução do crime. Hitchcock filma para nos fazer temer pela vida da criança e a negociação assume uma função mais importante do que a trama em si. Esses filmes são apenas alguns dos exemplos de como o mestre nos prende e solta conforme lhe convém.

Voltando à cena do chuveiro, o que há além do óbvio ali? O assassinato de Marion Crane é um dos pontos de virada mais significativos e importantes do cinema. Até aquele momento ainda a vemos como protagonista. Ela aparece em primeiro plano e tudo gira em torno dela. Há um apego por parte do público (um elegante sadismo de Hitchcock) com a personagem que nos faz sentir o impacto de sua morte. Ao mesmo tempo, há um início de envolvimento com Norman Bates, algo criado de forma proposital com as câmeras colocando lentamente sua personagem no primeiro plano. E mais uma vez, Hitchcock nos tem em suas mãos através de um criminoso. Primeiro Crane, que mesmo após ter roubado o dinheiro é quem possui uma relação de afinidade com o público. Depois com Bates, que mais tarde iremos saber ser o verdadeiro algoz da mocinha. E esse jogo de apego e assassinato continua com o detetive Arbogast. Somente no último ato surgem Lila Crane e Sam Loomis, e o diretor nos apresenta o casal definitivo do filme.

Essa habilidade de lidar com a relação entre personagens e público é certamente uma das características mais notáveis de uma pessoa que entendia de cinema nos mínimos detalhes. Por entender, se permitiu criar analogias com o próprio fazer cinema. A mais notável está em “Um corpo que cai”: a personagem de Kim Novak entra num banheiro e sai como uma segunda versão de si mesma, mas até então achávamos que ela estava morta. John Ferguson não sabe disso também, e, ao se deparar com as semelhanças entre Madeleine e Judy (lembre-se, elas são a mesma pessoa), a imagem da mulher que ele amava está diante dele através da mulher que ele está moldando para ser quem ele irá amar agora. Para ele, a fantasia que ele mesmo está criando assume ares de realidade. Da mesma forma como nós enquanto público aceitamos a fantasia do cinema como algo real.

E é desta forma que a narrativa nos filmes de Hitchcock é estabelecida. Suas tramas podem não ser geniais (na maioria dos filmes, são realmente simples), mas elas servem de base para uma direção genial. Ele tratava seus filmes de maneira essencialmente profissional. Para ele, cinema era um trabalho e deveria ser tratado como tal. Seus relacionamentos com a equipe eram sabidamente complicados. Não havia uma relação de afeto, salvo poucas exceções (com destaque a Ingrid Bergman, a mais especial de suas loiras). Desse relacionamento, ele extraia a mais pura dedicação que o cinema já viu.

Exemplo que ilustra bem essa relação entre conflito e resultado é “Os pássaros”, talvez o mais fascinante filme gravado por Alfred Hitchcock. Um dos raros casos em que o diretor se permite não entregar todas as respostas ao público. Ao contrário, ele finaliza o filme de maneira angustiante: durante seu clímax, para que nos restem somente dúvidas sobre qual será o destino das personagens, além de dúvidas sobre o que causou os ataques repentinos.

Mas existe muito mais do que perguntas não respondidas aqui. A construção da narrativa é provocante. Tippi Hedren (uma das que mais sofreu nas mão do diretor) inicia como a típica loira hitchcockiana: é independente, decidida e forte. A história é contada pelo ponto de vista dela, algo pouco comum no cinema de Hitchcock. Mas isso permite que o público seja jogado na cidade como um estrangeiro também. Assim como ela, vamos conhecendo as personagens e os espaços aos poucos. É um local estranho, onde coisas estranhas podem acontecer. Naturalmente, a visão divina, recorrente no filme – com o abuso de plongées (cenas filmadas de cima para baixo) para nos dar uma perspectiva de superioridade enquanto acompanhamos os ataques dos pássaro – colabora para atingir o efeito desejado, mas a essência está nos detalhes, como sempre.

A cena do coral na escola permanece como uma das mais perturbadoras já criadas pelo diretor. A música se repete como um mantra infinito através da inocente e incômoda voz das crianças, enquanto vemos os pássaros pousarem no playground atrás da nossa protagonista – quase como notas musicais sendo encaixadas numa partitura, nos levando a interpretar a música como uma melodia fatal.

Alfred Hitchcock era um amante do cinema, do potencial narrativo do audiovisual, do contar histórias. Mas o mais importante, ele era um amante do suspense. Ele entendia como poucos o que era cometer um crime. Ele sabia que não era o assassinato que importava, mas os passos que levavam o criminoso a cometer o assassinato. Ele nos joga dentro de seus filmes, nos faz participar. E, consequentemente, nos faz temer por nós mesmos ao temermos pelas personagens. No significado máximo do termo, um gênio da sétima arte.

Estudante de jornalismo, cinéfilo e escritor nas horas vagas. Apaixonado por cerveja, café e literatura sci-fi e policial. Acredita na honestidade dos filmes ruins e que Ringo Starr sempre foi o melhor dos Beatles.